環境科学国際センター > ココが知りたい埼玉の環境 > 大気中に浮かぶ粒子にはどんなものがありますか?

ここから本文です。

ページ番号:266792

掲載日:2025年4月2日

大気中に浮かぶ粒子にはどんなものがありますか?

この記事はニュースレター第67号(令和7年4月発行)に掲載したものです。

Question - 質問します

大気中に浮かぶ粒子にはどんなものがありますか?

Answer - お答えします

大気環境担当 長谷川就一

春にスギやヒノキなどの森林から発生する花粉や、アジア大陸の砂漠から発生し日本にも飛来する黄砂があります。また、こうした自然界から発生する花粉や黄砂よりも小さく、車の排気ガスなど主に人間活動に由来する小さな粒子があります。こうした小さな粒子をまとめてPM2.5と呼んでいます。

ガス状と粒子状の大気汚染物質

皆さんは日常生活の中で空気の汚れは気になりますか?私たちが生きていくために欠かせない空気は大気とも呼ばれて地球を包んでおり、自然界や人間活動から発生する大気汚染物質の多くは地上から上空1万m程度までの大気に存在しています。この上空1万m程度までの大気は対流圏と呼ばれ、大気が上下左右に大きく流れており、私たちが屋外で感じる風も、こうした大気の流れの一部と言えます。このような大気の流れに乗って、大気汚染物質も移動していきます。

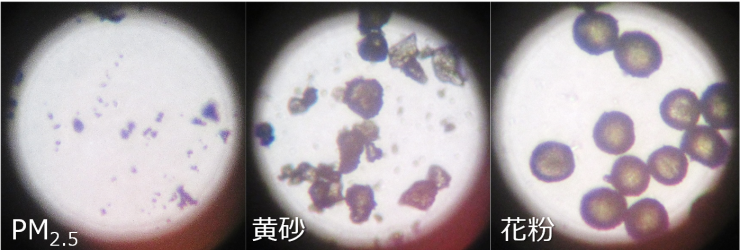

大気汚染物質には気体(ガス状)のものと液体や固体(粒子状)のものがあります。ガス状の大気汚染物質には、たとえば燃料を燃やした際に発生する二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)といったものがあり、これらは大気と混ざった状態で存在しています。一方、粒子状の大気汚染物質は、大きさは非常に小さいですが液体や固体として大気中に浮かんだ状態で存在しています。このように大気中に浮かぶ粒子のことを“エアロゾル”とも呼んでいます。燃料などを燃やすと黒っぽい煙(いわゆる煤)も発生しますが、その正体は粒子です。また、春にスギやヒノキなどの森林から発生し多くの人を悩ませている花粉、同じく春にアジア大陸の砂漠から発生し日本にも飛来する黄砂も粒子の一種です。これらの粒子のイメージがわかる写真を図1に示します。

図1 3種の粒子を顕微鏡で拡大した写真(同倍率)

3種の粒子を比べてみると

図1を見比べてみると大きさや形に特徴があるのがわかると思います。ここで左の写真はPM2.5となっていまいすが、これは大気中に浮かぶ粒子状物質(英語でParticulate Matterといいます)のうち、粒子の大きさ(粒径)が2.5 µm以下のものを指します。1 µm(マイクロメートル)は、1 mmの1000分の1の大きさです。燃料などを燃やして発生する煤はこのPM2.5に含まれており、黄砂や花粉はこれより大きいことがわかります(数~30 µm程度)。また、形の特徴も、花粉はかなりきれいな球形ですが、黄砂は角張ったような形をしており、PM2.5はひと言では表せられない様々な形をしています。大気中に浮かぶ粒子の中でもPM2.5のように小さいものは、主に車の排気筒(テールパイプ)や工場・発電所・焼却炉の煙突などから出てくるものが多く、また、NOxなどのガス状の大気汚染物質が大気中で化学反応を起こして粒子に変化したものも含まれており、人間活動に由来するものが主体となっています。一方、黄砂や花粉のように大きいものは自然界に由来するものが多いです。

粒子の大きさは私たち人間の健康にも関わってきます。呼吸で取り込んだ空気の中に存在する粒子のうち、大きい粒子は曲がり角を曲がり切れなかったり狭いところを通れなかったりして、呼吸器の中でも鼻腔や咽頭などの上気道にくっついてしまいます。花粉症の症状が鼻に出るのはこのためです。一方、小さい粒子の一部は気管支などの下気道まで到達し、呼吸器疾患の原因になり得ることが知られています。

粒子は増えている?減っている?

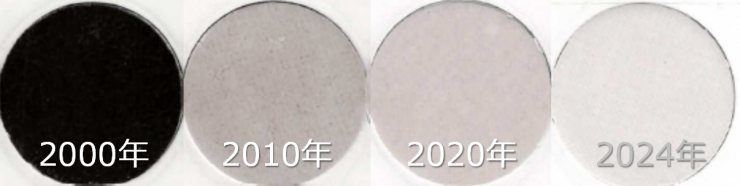

図2に粒子が採取されたフィルターの写真を示します。フィルターの色の濃さが概ね大気中の濃度と対応しています。つまり、PM2.5など大気中の粒子の濃度は年々下がってきているのです。これは車などの様々な大気汚染対策の効果の表れと言えます。しかし、この濃度は今でも日によって高くなることもありますので、さらに良い大気(空気)の中で生活できるよう、皆さんの日常の中でも気にかけていただけると幸いです。

図2 粒子が採取されたフィルターの写真(各年4月にCESSで採取)

お問い合わせ