トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 北部地域振興センター本庄事務所 > 県民生活 > 本庄事務所管内NPO法人活動レポート > 特定非営利活動法人キャンパー

ページ番号:264583

掲載日:2025年3月4日

ここから本文です。

特定非営利活動法人キャンパー

令和7年2月5日、特定非営利活動法人キャンパーを訪問しました。

特定非営利活動法人キャンパー(以下、キャンパーという)は、災害時にキャンプを通じ習得した野外調理技術を活かし、炊き出し活動とともに精神的ケアを行う法人です。また、平時は大量調理システムの研究開発、キャンピングトレーラーを有効活用する啓発活動、自主防災組織リーダー育成講座の開催など様々な活動を行っています。

今回の取材では、代表理事の飯田 芳幸(いいだ よしゆき)さんにお話を伺うことができました。

-

設立のきっかけ

2004年に発生した新潟県中越地震、「何かできることはないか」と考えた飯田さんは、キャンピングカーで被災地へ向かい、炊き出しを始めました。温かい食事を手にした人々の笑顔、感謝の言葉、そして被災地の厳しい現実。それらは飯田さんの心を揺さぶるものでした。炊き出し活動を通して、飯田さんは多くの被災者の方々との触れ合いの中で、人々の温かさと同時に、支援の限界も痛感しました。個人でできることは限られている、もっと多くの人の力が必要だと強く感じ、被災地から飯田さんは決意を固め、NPO法人設立という新たな挑戦へ動き出したのです。

-

活動する上での困難なこと

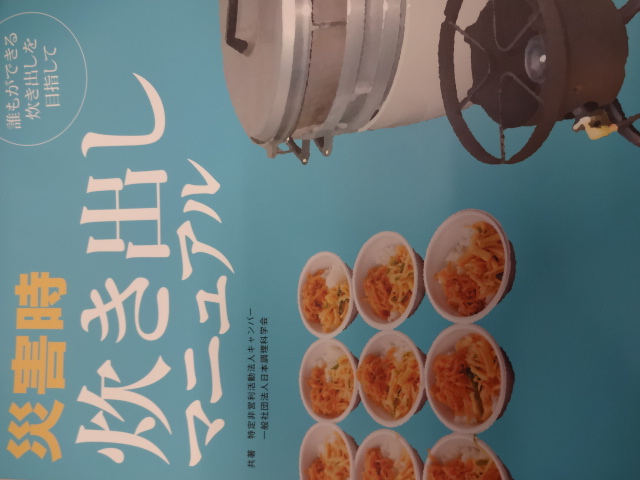

活動する上で困難なことは、炊き出しメニューの考案でした。被災地の状況や支援期間は、事前に予測することが難しく、いつまで炊き出しを行う必要があるのか、明確な見通しは立てられません。限られた食材や調理環境の中で、飽きさせない、栄養バランスの取れた、そして、被災された方々が喜んでくれるメニューを考案するのは、難しいことでした。そこで飯田さんは、日本調理科学会に協力を求めることを決意し、長年の経験と知識を持つ専門家たちの力を借り、災害時における炊き出しのあり方を変えることに挑戦しました。その結果、誕生したのが「災害時 炊き出しマニュアル」です。このマニュアルには、災害時緊急用のメニューや、2週間分の基本メニューが掲載されており、食材を用意する量も詳細に記載されています。さらに、誰でも簡単に作れるように、調理手順やポイントが丁寧に解説されています。

このマニュアルを通して、キャンパーは、より効率的かつ効果的に炊き出し活動を行うことができるようになり、被災された方々に、より栄養価の高く喜んでもらえる食事を提供できるようになりました。

【災害時 炊き出しマニュアル(有償となっております。詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)から)】

-

活動の原動力

活動の原動力は、「感謝」と「喜び」だということです。被災地で炊き出しを行う際、温かい食事を手にした方々から「ありがとう」「ごちそうさま」と感謝の言葉をかけられるたびに、キャンパーのメンバーも元気になり、活動へのモチベーションが高まります。それは、単に「役に立てて嬉しい」という気持ちだけではありません。キャンパーの活動が、被災された方々に少しでも心の支えになっている実感を得ることができ、大きな喜びと充実感に繋がっているのです。

また、飯田さんは炊き出しを手伝いに行くメンバーからは、「楽しかった」という感想も耳にしました。もちろん、被害地の方はそれぞれに困難を抱え状況は決して楽観視できるものではありません。しかし、炊き出し活動を通して、被災された方々と直接触れ合い、温かい交流をすることで、心の温かさや喜びを感じることができるようです。

この「楽しかった」という感覚がメンバーの個人的な喜びを超えた活動の意義につながり、より積極的に活動に参加しようという気持ちにつながっていくのではないでしょか。

【キャンピングトレーラー】

【炊き出しの様子(写真提供 キャンパーより)】

-

読者へのメッセージ

今回の取材で飯田芳幸さんには、読者へのメッセージとして、キャンパーの活動に興味がある方は活動をぜひ手伝ってほしいことと、キャンプ用品は防災用品として有効なため、キャンプの経験を勧めていました。

貴重なお話を伺わせていただきありがとうございました。今後の活躍を応援しています。

特定非営利活動法人キャンパーについて、お知りになりたい方は、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。