ページ番号:266888

掲載日:2025年7月15日

ここから本文です。

「さいたまけん★こどものこえ」アンケート結果

1 .調査の概要

(1)調査形態

アンケートテーマ 食の安全・安心についての調査

アンケート期間 2025年2月14日~2025年2月28日

対象メンバー数 1566人

回答数 933人

回答率 59.6%

回答者属性

| 属性 | 人数(人) | 比率(%) |

| 保護者(未就学児) | 179 | 19.2 |

| 小学校低学年 | 265 | 28.4 |

| 小学校高学年 | 293 | 31.4 |

| 中学生 | 126 | 13.5 |

| 高校生 | 70 | 7.5 |

| 合計 | 933 | 100 |

(2)調査結果の見方

・設問中の( )内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率(%)です。

・回答比率(%)は小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全体またはカテゴリーを小計した数値が、

100%にならないことがあります。

・グラフの中で「n」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、回答比率は「n」を基数として算出しています。

・複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100%を超える場合があります。

2.調査の目的

埼玉県では、みなさんが毎日安全・安心な食べ物を食べられるようなかんきょうをととのえています。

そこで、今後の参考とするため食の安全・安心についてアンケートを行いました。

3.調査結果

アンケート結果から、みなさんの食べ物の安全に対する思いをたしかめることができました。

今後は、さらにみなさんが安全・安心な食べ物を食べることができるようなかんきょうづくりに力を入れていきます。

アンケートへのご協力ありがとうございました。

このアンケート結果は、食の安全・安心確保のために行う事業の参考とさせていただきました。

参考とした主な意見は下記のとおりです。

主な意見

- 食の安全に関するポスターや動画を見たことがないからもっと発信してほしい。

- ポスターは色遣いが弱くインパクトがない。

事業への反映

- ポスター(コバトン食の安心情報)掲示施設の拡大を図ることとしました。

- ポスター(コバトン食の安心情報)の色使いや文字の大きさについて、いただいたご意見を反映しました。

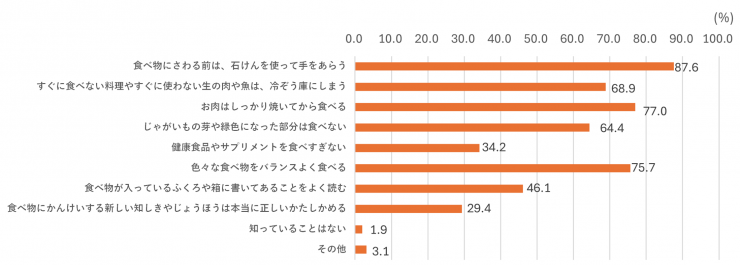

食べ物の安全について知っていること

質問1

食べ物を安全に食べるために気を付けることとして、知っていることはありますか。(すべてえらんでください。)

【分析】

食べ物を安全に食べるために気を付けていることを尋ねたところ、「食べものにさわる前は、石けんを使って手をあらう」と回答した方が最も多く8割半ば超(87.6%)であった。次いで「お肉はしっかり焼いてから食べる」が7割半ば超(77.0%)であった。

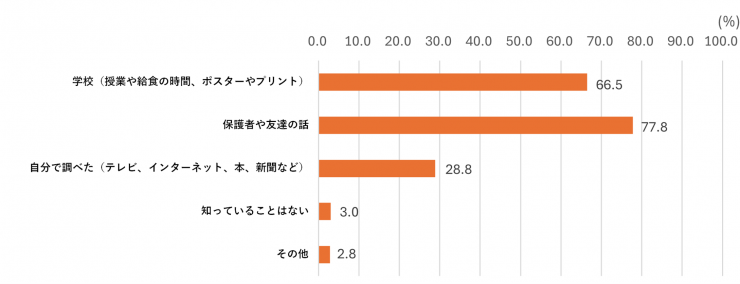

食べ物の安全についてどこで知ったか

質問2

食べ物を安全に食べるために気をつけることは、どこで知りましたか。(すべてえらんでください。)

→ 7割半ば超(77.8%)の方が「保護者や友達の話」と回答。

食べ物を安全に食べるために気をつけることをどこで知ったか尋ねたところ、「保護者や友達の話」と回答した方が最も多く7 割半ば超(77.8%)であった。次いで「学校(授業や給食の時間、ポスターやプリント)」が6割半ば超(66.5%)であった。

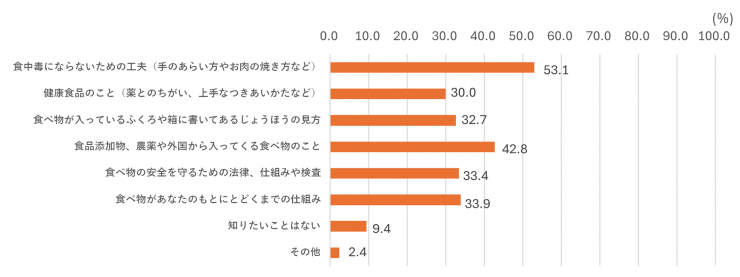

食べ物の安全について知りたいこと

質問3

食べ物の安全について、もっと知りたいことはありますか。(すべてえらんでください。)

→ 5割強(53.1%)の方が「食中毒にならないための工夫(手のあらい方やお肉の焼き方など)」と回答。

【分析】

食べ物の安全についてもっと知りたいことはなにか尋ねたところ、「食中毒にならないための工夫(手のあらい方やお肉の焼き方など)と回答した方が最も多く5割強(53.1%)であった。次いで「食品添加物、農薬や外国から入ってくる食べ物のこと」が4割強(42.8%)であった。

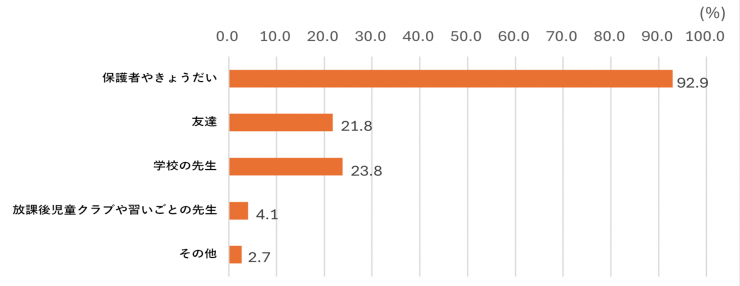

食べ物の安全について、困ったことをだれに相談するか

質問4

食べ物の安全について、知りたいことや不安に感じるとき、だれに相談していますか。または相談したいですか。(すべてえらんでください)

→ 9割強(92.9%)の方が「保護者やきょうだい」と回答。

【分析】

食べ物の安全について、知りたいことや不安に感じるとき、誰に相談するか尋ねたところ、「保護者やきょうだい」と回答した方が最も多く9割強(92.9%)であった。次いで「学校の先生」が2割強(23.8%)であった。

食べ物の安全に関する動画やポスターについて(自由記述)

質問5

埼玉県では、食の安全に関する動画やポスターを作成しています。これらを見て、意見があれば自由に書いてください。

<主なご意見>

・役に立つしおもしろそうな内容だったので、このポスターがもっといろんなところ(学校のけいじ板とか)に貼ってあった

ら、見る機会が増えていいのになと思いました。

・2度洗いが効果的だと知らなかったので、もっと強調されても良いと思いました。

・動画がつまらないから面白くして欲しい

・小さな子でもわかりやすいように、ふりがなを書いたり、あきないようにするため音楽をいれたりした方が良いと思う。

・動画にはテロップがあり分かりやすかったですが、動画がたんたんとしていたのでもう少し音声に明るさがあっても良いと思

いました。

・あらう前、あらった後、適当にあらった時、しっかりあらった時に菌がどのくらい残っているか、目で見た方が理解しやすい

かと思う

・手のあらい方は学校で習いましたが2度あらいについてはこの動画を見て初めて知りました。これからは実践してみるように

します。

・わかりやすくて、みんなが誤った情報を信じずに、正しい知識を得ることができると思います!

・ポスターを見た時に、大人にむけて話しているのかなと思って見ないかもしれない。

・わかりやすくてよいが、このポスターを知る機会がないため、情報をえられない。もっと発信してほしいと思う。

・こんなポスターがあるとは知りませんでしたが、とても分かりやすく情報がまとまっていて、もっとあちこちにけいじしてあ

るといいと思いました。よくできていると思います。

※上記を含め、計163件の貴重なご意見をいただきました。アンケートへのご協力ありがとうございました。

1.調査の概要

(1)調査形態

アンケートテーマ 食の安全・安心に関する意識調査(保護者)

アンケート期間 2025年2月14日~2025年2月28日

対象メンバー数 215人

回答数 86人

回答率 40.0%

(2)調査結果の見方

・設問中の( )内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率(%)です。

・回答比率(%)は小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全体またはカテゴリーを小計した数値が、

100%にならないことがあります。

・グラフの中で「n」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、回答比率は「n」を基数として算出しています。

・複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100%を超える場合があります。

2.調査の目的

埼玉県では、食の安全・安心を確保するため、皆様の身近な場所でリスクコミュニケーション(※)の機会を設けることができるよう環境の整備を行っています。

そこで、今後の効果的な事業展開につなげるためアンケートを実施しました。

(※)リスクコミュニケーションとは

消費者、食品を生産する人、製造する企業、販売する企業、自治体など食品安全に関係するすべての人が情報や意見を交換し、食品のリスクに関して相互理解を深めること。

3.調査結果

アンケート結果は、食の安全・安心確保のために行う事業の参考とさせていただきます。

食べ物の安全について知っていること

質問1

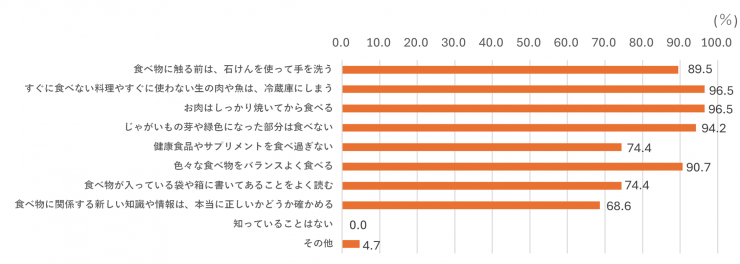

食べ物を安全に食べるために気をつけることとして、知っていることはありますか。(全て選択してください。)

→ 9割半ば超(96.5%)の方が「すぐに食べない料理やすぐに使わない生の肉や魚は、冷蔵庫にしまう」、「お肉はしっかり焼いてから食べる」と回答。

食べ物を安全に食べるために気をつけることについて尋ねたところ、「すぐに食べない料理やすぐに使わない生の肉や魚は、冷蔵庫にしまう」、「お肉はしっかり焼いてから食べる」と回答した方が最も多く9割半ば超(96.5%)であった。次いで「じゃがいもの芽や緑色になった部分は食べない」が9割半ば(94.2%)であった。

食べ物の安全についてどこで知ったか

質問2

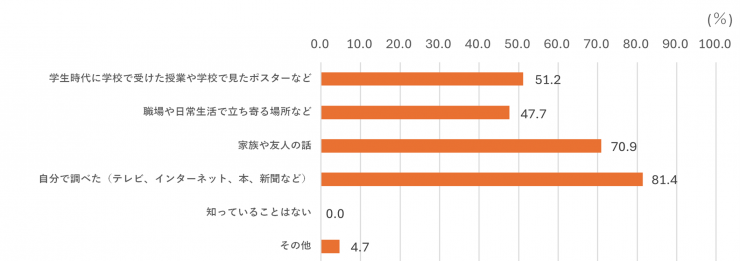

食べ物を安全に食べる工夫は、どこで知りましたか。(全て選択してください。)

【分析】

食べ物を安全に食べるための工夫をどこで知ったか尋ねたところ、「自分で調べた(テレビ、インターネット、本、新聞など)」と回答した方が最も多く8割強(81.4%)であった。次いで「家族や友人の話」が7割強(70.9%)であった。

食の安全について不安に感じたとき

質問3

食の安全について、どのようなときに不安に感じますか。そのきっかけを教えてください。(全て選択してください。)

→ 7割強(72.1%)の方が「SNSやテレビなどで健康被害に関する話を見聞きしたとき」と回答。

食べ物の安全について、どのようなときに不安に感じるか尋ねたところ、「SNSやテレビなどで健康被害に関する話を見聞きしたとき」と回答した方が最も多く7割強(72.1%)であった。次いで「ライフスタイルや家族構成の変化で自分やこどもの健康を強く意識するようになったとき」が7割弱(68.6%)であった。

食の安全について困ったときの相談先

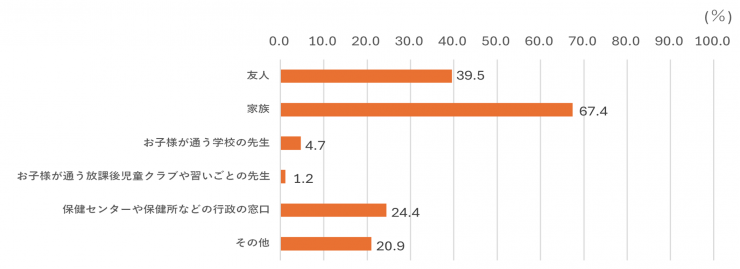

質問4

食の安全について困ったことや不安に感じることがあるとき、誰に相談していますか。または、誰に相談したいですか。(全て選択してください)

→ 6割半ば超(67.4%)の方が「家族」と回答。

食の安全に関する動画やポスターについて(自由記述)

質問5

<主なご意見>

・駅や電車など、目につきやすい場所に掲載してほしいです。シンプルで分かりやすいと思います。

・色々なポスターがあり勉強になったが、公民館や街中は、ポスターだらけで情報量が多く、限られた人しか見ない。

・皆が行く所にポスターが貼ってあるのなら、大きな見出し、子供も分かる内容、漢字にはふりがなを振ってほしい。

・ちゃんと教えてもらう機会がないので良いと思うが、存在を知らなかったのでSNSなどでアピールした方が良い。特に若者に

向けて届くと良い。

・小さい子どもでもわかりやすい手洗いの手順をイラストにするといいですね。

・ポスターは写真やイラストが大きく、カラフルでわかりやすい。肉の正しい焼き方についてなど、実は知らない人もある程度

いると思うので、スーパーや飲食店などに掲示するといいと思う。

・子どもにも大人にも分かりやすい内容だと感じます

・動画はわかりやすいですが、子供は、YouTubeを見慣れているので堅苦しい印象を受けたようです。

・キャッチコピーも良いし、内容もだらだら書かず、簡潔で分かりやすいと思いますが、インパクトがない。フォントやデザイ

ンに統一感を出した方が良いと思う。どこからの発信かということを認知できると思う。色遣いが弱い時もあったり全体的に

ぼやけた印象になり、目立たない。

・大きい文字とイラストで注意すべきことが低学年の子にもわかりやすいなーと思いました。ただ、このポスターを見かけたこ

とがないので、もっといろいろな場所に掲示するなど県民の目に留まるようになればいいなと思います。

※上記を含め、計20件の貴重なご意見をいただきました。アンケートへのご協力ありがとうございました。