ページ番号:265578

掲載日:2025年3月24日

ここから本文です。

第270回簡易アンケート「大地震に対する3つの自助の取組状況について」の結果を公表しました。

1 調査の概要

(1)調査形態

- 調査時期:令和7年1月30日(木曜日)~2月5日(水曜日)

- 調査方法:インターネット(アンケート専用フォームへの入力)による回答

- 対象者:県政サポーター(3,704人)(うち県内在住(3,443人))

- 回収率:68.7%(回収数2,544人)(うち県内在住68.3%(回収数2,352人))

- 回答者の属性:(百分率表示は、小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計は、100%にならない場合がある。)

回答者属性

| 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) | |

| 全体 | 2,544(2,352) | 100.0(100.0) |

| 年齢 | 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) |

| 16~19歳 | 10(8) | 0.4(0.3) |

| 20~29歳 | 86(76) | 3.4(3.2) |

| 30~39歳 | 253(229) | 9.9(9.7) |

| 40~49歳 | 460(420) | 18.1(17.9) |

| 50~59歳 | 706(656) | 27.8(27.9) |

| 60~69歳 | 531(493) | 20.9(21.0) |

| 70歳以上 | 498(470) | 19.6(20.0) |

| 職業 | 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) |

| 個人事業主・会社経営者(役員) | 251(234) | 9.9(9.9) |

| 家族従業(家業手伝い) | 12(10) | 0.5(0.4) |

| 勤め(全日) | 988(898) | 38.8(38.2) |

| 勤め(パートタイム・アルバイト) | 427(407) | 16.8(17.3) |

| 専業主婦・主夫 | 356(328) | 14.0(13.9) |

| 学生 | 37(30) | 1.5(1.3) |

| その他、無職 | 473(445) | 18.6(18.9) |

| 性別 | 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) |

| 男性 | 1,353(1,250) | 54.8(54.7) |

| 女性 | 1,078(997) | 43.6(43.7) |

| 回答なし | 40(37) | 1.6(1.6) |

※任意回答(総数:2,471人(2,284人))

(2)調査結果の見方

- 設問中の( )内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率(%)です。

- 回答比率(%)は小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全体またはカテゴリーを小計した数値が、100%にならないことがあります。

- 図表中の「-」は回答者が皆無のもの、「0.0」は回答者の比率が0.05%未満のため四捨五入の結果0.0%となったものです。

- グラフの中で「n」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、回答比率は「n」を基数として算出しています。

- 複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100%を超える場合があります。

- 断りのないものについては、埼玉県内在住のサポーターからの回答をもとに算出しています。

2 調査の目的

埼玉県を含む南関東地域では、マグニチュード7クラスの首都直下地震が今後30年以内に70%の確率で起こるとされています。県では、地震への備えに普段の生活の中で取り組んでもらうため、「命を守る3つの自助の取組」を推進しています。

「命を守る3つの自助の取組」とは下記のとおりです。

(1)家具の固定

(2)3日分以上の水・食料の備蓄

(3)災害用伝言サービスの体験

この「3つの自助」の取組状況について今後の事業の参考とさせていただくため、県政サポーターの皆さまにアンケートを実施しました。

「命を守る3つの自助の取組」についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。

また、今回新たに「能美防災そなーえ 埼玉県防災学習センター」についての項目を設けさせていただきました。防災学習センターについては、こちらをご覧ください。

担当課

危機管理防災部 危機管理課 普及啓発担当 電話:048-830-8148 (E-mail:a3115-06@pref.saitama.lg.jp)

3 調査結果

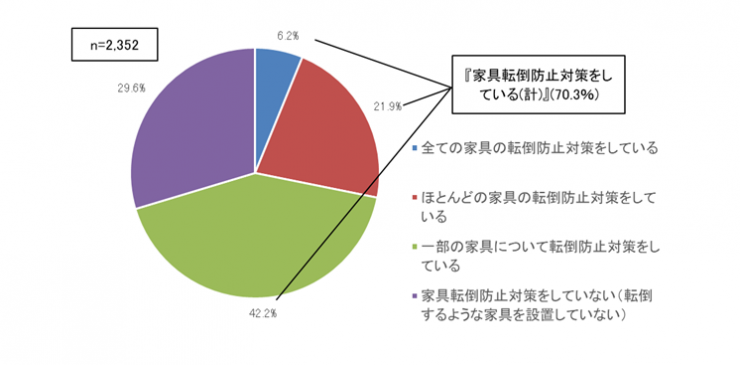

家具転倒防止対策の有無

→『家具転倒防止対策をしている(計)』が7割強(70.3%)

質問1

あなたのご自宅では、地震に備えて家具転倒防止対策をしていますか。

※家具が転倒・落下・移動しないよう、固定や配置の工夫などを実施していれば、転倒防止対策をしていることになります。

地震に備えて家具転倒防止対策をしているか尋ねたところ、「全ての家具の転倒防止対策をしている」(6.2%)、「ほとんどの家具の転倒防止対策をしている」(21.9%)、「一部の家具について転倒防止対策をしている」(42.2%)を合わせた『家具転倒防止対策をしている(計)』が7割強(70.3%)であった。

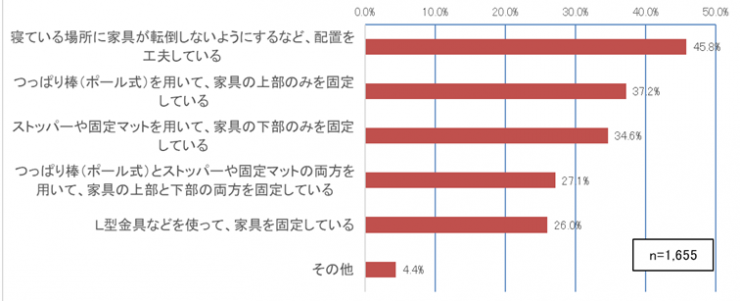

家具転倒防止対策の方法について

→「寝ている場所に家具が転倒しないようにするなど、配置を工夫している」が4割半ば(45.8%)

質問2

(質問1で「全ての家具の転倒防止対策をしている」「ほとんどの家具の転倒防止対策をしている」「一部の家具について転倒防止対策をしている」を選んだ方にお伺いします。)

あなたのご自宅では、どのように家具転倒防止対策をしていますか。(あてはまるものすべて)

質問1で「家具の転倒防止対策をしている」と回答した方に、自宅における家具転倒防止対策の方法について尋ねたところ、「寝ている場所に家具が転倒しないようにするなど、配置を工夫している」が最も多く4割半ば(45.8%)であった。次いで、「つっぱり棒(ポール式)を用いて、家具の上部のみを固定している」が3割半ば超(37.2%)であった。

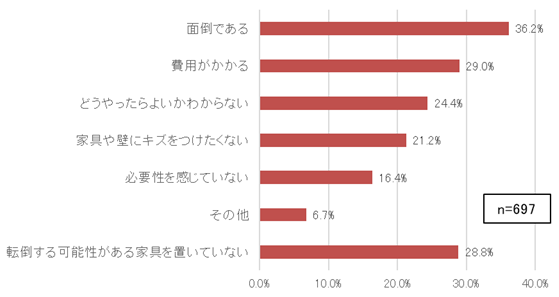

家具転倒防止対策をしていない理由について

→「面倒である」が3割半ば超(36.2%)

質問3

(質問1で「家具転倒防止対策をしていない(転倒するような家具を設置していない場合も含む)」を選んだ方にお伺いします。)

家具転倒防止対策をしていない理由を、次の中から選んでください。(あてはまるものすべて)

質問1で「家具転倒防止対策をしていない」と回答した方にその理由について尋ねたところ、「面倒である」が最も多く3割半ば超(36.2%)であった。次いで、「費用がかかる」が3割弱(29.0%)であった。

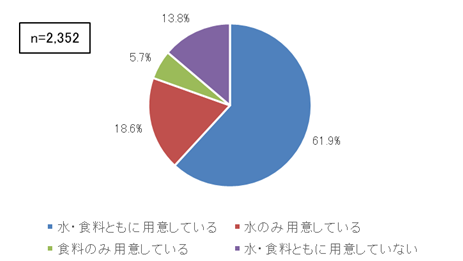

災害時の水・食料の備蓄の有無

→「水・食料ともに用意している」が6割強(61.9%)

質問4

あなたのご自宅では、災害に備えて水・食料を用意していますか。

災害時の水・食料の備蓄の有無について尋ねたところ、「水・食料ともに用意している」が6割強(61.9%)であった。

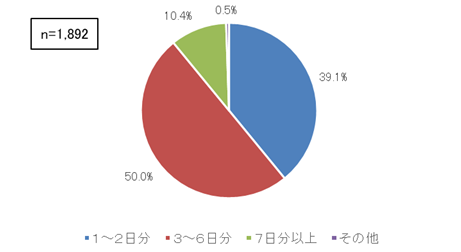

災害時の水の備蓄日数について

→「3~6日分」が5割(50.0%)

質問5-1

(質問4で「水・食料ともに用意している」「水のみ用意している」を選んだ方にお伺いします。)

あなたのご自宅では、災害に備えて水を何日分用意していますか。(1人1日あたり3リットルが必要です。)

質問4で「災害時に備えて水を用意している」と回答した方に水の備蓄日数について尋ねたところ、「3~6日分」が最も多く5割(50.0%)であった。次いで、「1~2日分」が4割弱(39.1%)であった。

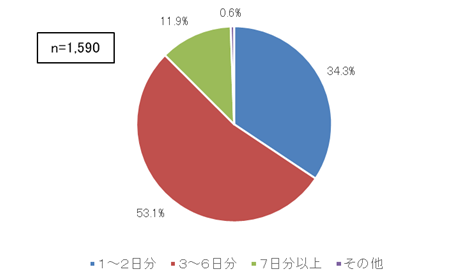

災害時の食料の備蓄日数について

→「3~6日分」が5割強(53.1%)

質問5-2

(質問4で「水・食料ともに用意している」「食料のみ用意している」を選んだ方にお伺いします。)

あなたのご自宅では、災害に備えて食料を何日分用意していますか。

※非常食(乾パン・アルファ米等)だけでなく、日常的に利用している保存性のよい食料品(レトルト食品・乾麺・缶づめ・フリーズドライ食品等)を多めに『買い置き』した上で定期的に消費し、買い足していれば、災害時の備えとなります。

質問5で「災害時に備えて食料を用意している」と回答した方に食料の備蓄日数について尋ねたところ、「3~6日分」が最も多く5割強(53.1%)であった。次いで、「1~2日分」が3割半ば(34.3%) であった。

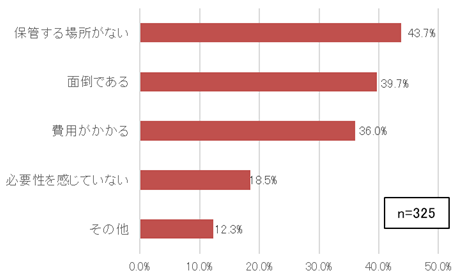

災害時の水・食料の備蓄をしていない理由

→「保管する場所がない」が4割強(43.7%)

質問6

(質問4で「水・食料ともに用意していない」を選んだ方にお伺いします。)

水・食料を用意していない理由を次の中から選んでください。(あてはまるものすべて)

質問4で「災害時に備えて水・食料をともに用意していない」と回答した方にその理由について尋ねたところ、「保管する場所がない」が最も多く4割強(43.7%)であった。次いで、「面倒である」が4割弱(39.7%)であった。

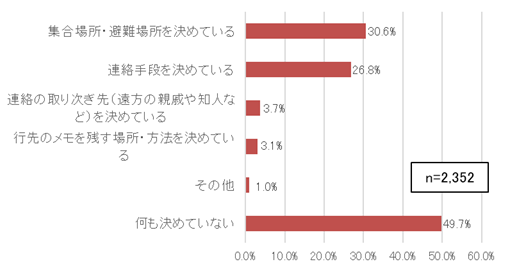

災害時の連絡について決めていること

→「何も決めていない」が5割弱(49.7%)

質問7

あなたは、家族や知人との災害時の連絡について、話し合って決めていることがありますか。(あてはまるものすべて)

災害時の連絡について、話し合って決めていることがあるか尋ねたところ、「何も決めていない」が最も多く5割弱(49.7%)であった。

次いで、「集合場所・避難場所を決めている」が3割強(30.6%)であった。

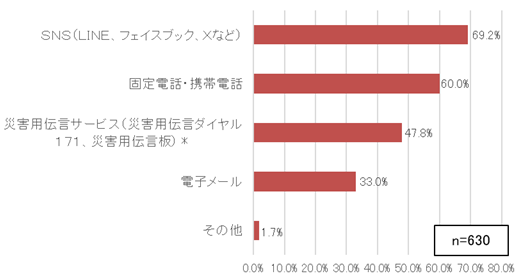

災害時の連絡手段について

→「SNS(LINE、フェイスブック、Xなど)」が7割弱(69.2%)、次いで「固定電話・携帯電話」が6割(60.0%)であった。

質問8

(質問7で「連絡手段を決めている」を選んだ方にお伺いします。)

どのような連絡手段を決めていますか。(あてはまるものすべて)

※災害用伝言サービス:大規模な災害が発生した場合、被災地への電話がつながりにくくなることから、家族や知人との間での安否確認などを行うために通信事業者が提供している。災害用伝言ダイヤル171(「171」をダイヤルし、安否情報を音声で登録・確認できるサービス)や災害用伝言板(スマートフォン・携帯電話・パソコンから安否情報を文字で登録・確認できるサービス)がある。

災害時にどのような連絡手段を決めているか尋ねたところ、「SNS(LINE、フェイスブック、Xなど)」が7割弱(69.2%)、次いで「固定電話・携帯電話」が6割(60.0%)であった。

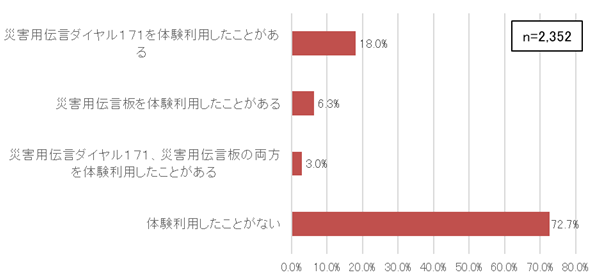

災害用伝言サービスの体験利用の有無

→「体験利用したことがない」が7割強(72.7%)

質問9

あなたは、災害時に安否を確認する手段として、「災害用伝言サービス」(災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板)を体験利用したことがありますか。

災害用伝言サービスの体験利用の有無について尋ねたところ、「体験利用したことがない」が7割強(72.7%)であった。次いで、「災害用伝言ダイヤル171を体験利用したことがある」が2割弱(18.0%)であった。

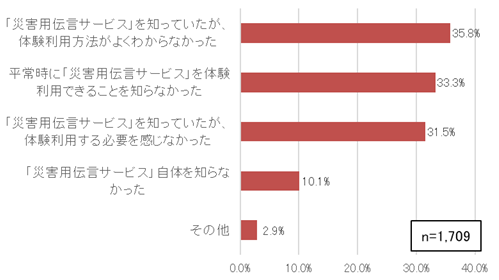

災害用伝言サービスの体験利用をしていない理由について

→「「災害用伝言サービス」を知っていたが、体験利用方法がよくわからなかった」が3割半ば(35.8%)

質問10

(質問9で「体験利用したことがない」を選んだ方にお伺いします。)

災害用伝言サービスを体験利用していない理由を次の中から選んでください。(あてはまるものすべて)

災害用伝言サービスを体験利用していない理由について尋ねたところ、「「災害用伝言サービス」を知っていたが、体験利用方法がよくわからなかった」が3割半ば(35.8%)であった。次いで、「平常時に「災害用伝言サービス」を体験利用できることを知らなかった」が3割強(33.3%)であった。

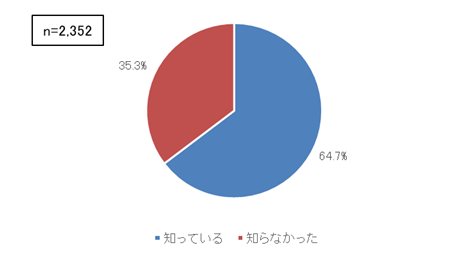

SNSが災害時の安否確認の手段として使えることについて

→「知っている」が6割半ば(64.7%)

質問11

SNSが災害時の安否確認の手段としても使えることを知っていますか。

SNSが災害時の安否確認の手段として使えることについて、「知っている」が6割半ば(64.7%)であった。

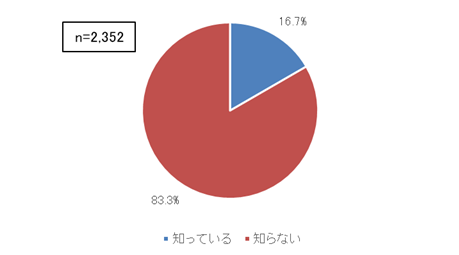

能美防災そなーえ 埼玉県防災学習センターについて

→「知らない」が8割強(83.3%)

質問12

災害への備えを楽しく学べる施設として、県が鴻巣市に設置している「能美防災そなーえ 埼玉県防災学習センター」を知っていますか。(ネーミングライツにより、令和6年10月から「能美防災そなーえ」の愛称になりました)

県が鴻巣市に設置している「能美防災そなーえ 埼玉県防災学習センター」について、「知らない」が8割強(83.3%)であった。

自由意見

質問13

最後に地震への備えについてご感想・ご意見がありましたら、ご自由にお書きください。

<主なご意見>

- 地震を身近にとらえてもっと勉強します。

- 地震の備えをしなければと思いながらなかなか実行できていません。今回のアンケートをきっかけに少しずつでも備えをきちんとできるようにしたいと思います。

- 地震は必ず起こる。備えが必要なことがわっていても備えができていなかった。今日からでも遅くはないと信じて少しずつしっかり家具を固定していきたい。備蓄は水、食料を今より多く保管していきたい。

- 食料だけは備蓄していましたが連絡方法は考えていませんでした。これを機会に家族で話し合おうと思います。

- 災害が起きたときの家族との連絡手段や安否確認のことをもう少し考えたほうがいいと思った。食料やそのほかの防災グッズなども常備しようと思う。

- 携帯ガスコンロ、発電機の備えもしています。

- 水や食料よりもトイレの問題の方が大きいと思う。トイレに水が流せなくなるため、災害用のトイレは用意している。

- 防災学習センターが県内にあることを初めて知りました。機会を見て訪れてみます。

※上記を含め、計566件の貴重なご意見をいただきました。アンケートへのご協力ありがとうございました。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください