With You さいたま > 講座・イベント > 講座終了報告 > 令和6年度 > 令和6年度 女性リーダー応援講座 -あなたの行動が地域を変える!- (連続6回講座)

ここから本文です。

ページ番号:261548

掲載日:2025年7月26日

令和6年度 女性リーダー応援講座 -あなたの行動が地域を変える!- (連続6回講座)

| 回 | 日時 | テーマ | 会場 参加者 |

動画 視聴 |

| 令和7年1月18日(土曜日) 12時30分~16時30分 |

ファシリテーションの基礎と実践 マイプランの発表・修了式 |

13人 | 7人 | |

| 第5回 | 令和6年12月21日(土曜日) 13時~16時30分 |

NPO運営等を楽しく学ぼう/創業にあたっての支援 |

11人 | 13人 |

| 第4回 | 令和6年11月10日(日曜日) 13時30分~16時30分 |

困難な問題を抱える女性への支援 | 12人 | 4人 |

| 第3回 | 令和6年10月19日(土曜日) 13時30分~16時30分 |

災害・防災と男女共同参画 |

16人 | 5人 |

| 第2回 | 令和6年9月14日(土曜日) 12時30分~17時 |

男女共同参画基礎講座/埼玉県の取り組み |

12人 | 6人 |

| 第1回 | 令和6年8月25日(日曜日) 13時30分~15時30分 |

【スタートアップ公開講座】 |

22人 | 100人 |

第6回令和7年1月18日(土曜日)

講義1「ファシリテーションの基礎と実践」

講師 大枝奈美さん(有限会社アトリエウェイブ 代表取締役 コミュニティーファシリテーター )

活動のためのスキルアップ手法として要望の多かった「ファシリテーション」の基礎と実践について参加型の手法を学びました。

まず、受講者が円型に椅子を囲んで、自己紹介と今の気持ちやこの講座への期待について語るところからスタートしました。

次に、講師から「ファシリテーションとは何か」について説明があり、参加者が積極的に関わり合うためには、「参加型」の話し合いが必要で、自分事になれば解決に向けて行動しようという気持ちが生まれると話されました。その後、参加型の場を作るための準備、全体の流れをどう考えるか、参加型の場を作り有意義な話し合いを進めるための技法などを詳しく紹介されました。

ペアで問いかけや傾聴を交代で行ったり、4人組でファシリテーションの模擬実習を通して、経験を重ねました。

また、実際に机の配置をロの字型や島型など変えながら、話しやすさや相手との距離感がどう変わるかを体験しました。座る位置により印象が変わり参加する意欲にも影響が出ることを実感しました。

質疑応答では全体を通して今聞いておきたいことを共有し、最後に自分の現場で使えそうなことは何か各自考えて終了しました。

マイプランの発表・修了式

参加者の声

- 講義だけでなく、参加型でとてもよかった。日常の中で他の方と話し合う場面は少ないので新鮮だった。

- モヤっとしていることがスッキリしたという感じだった。レジュメの配布の工夫も素敵で、参考にしたい。

- マイプランの発表は他の方の意思が聞けたことがとてもよかった。決意表明という気分でモチベーションの維持につながると思う。

第5回令和6年12月21日(土曜日)

講義1「NPO運営等を楽しく学ぼう」講師 永沢 映さん(公益財団法人いきいき埼玉 理事長)

地域活動手法として、まずは市民活動とNPOについて詳しく紹介していただきました。市民活動・NPOには多様な目的・運営スタイルがあるので、自分が目指す形を明確にして、自分で選べる選択肢を考えることが重要とのお話がありました。

法人設立のメリットデメリット、行政との協働の在り方やNPO法人や他の法人格との比較を行いどのような選択肢があるかについて具体的に説明がありました。

また、好事例の紹介とともに、バランス経営の思考や弱みを明確にした運営も必要とのアドバイスもいただきました。

講義2「創業に当たっての支援」講師 井上 崇さん(創業ベンチャー支援センター埼玉 創業・取引支援部創業支援グループリーダー)

創業支援として、創業・ベンチャー支援センター埼玉の4つの支援メニューの紹介がありました。

創業支援として、創業・ベンチャー支援センター埼玉の4つの支援メニューの紹介がありました。

-

- 14名のアドバイザーによる無料の創業相談(女性創業専門支援担当も4名)

副業の相談も行っている。 - 創業に役立つ各種セミナー

起業家育成プログラム・ビジネスプラン作成ワークショップ・録画配信セミナーなど。 - Web・メルマガ・SNSによる情報発信

LINEの友達募集中。 - 女性起業支援ルームCOCOオフィス

創業間もない女性や創業を目指す女性支援、起業家として成功に導くための会員制コワーキングスペースで、25名が利用中。

- 14名のアドバイザーによる無料の創業相談(女性創業専門支援担当も4名)

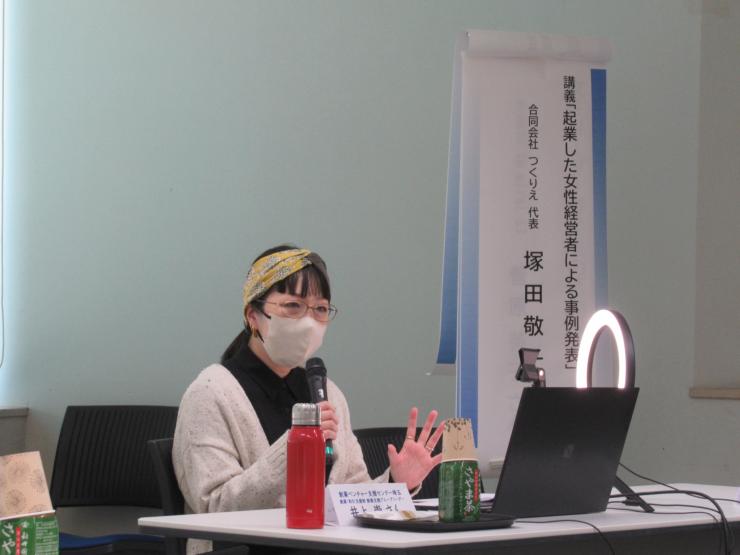

講義3「起業した女性経営者による事例発表」講師 塚田 敬子さん(合同会社つくりえ代表)

創業のきっかけについて、「伝えたいのは、手づくりの温かさ・和の美しさ」をコンセプトにつくりえを合同会社として設立したこと、店舗オープン半年で罹災全焼するなど苦労した点やその解決策についてのお話がありました。創業時には、創業ベンチャー支援センターの女性起業支援ルームCOCOオフィスを5年間利用したとのことでした。現在は、浦和コルソにテナントとして出店しており、LOFT各店への出品やコミュニティプラザ等での催事運営、伊勢丹浦和店6Fリビングステージでの催事出店などを行っているとのことでした。

事業継続のコツは、まずやめないこと。困ったときは、本を読んだり、アドバイザーに相談したり、くやしさを感じる機会を作り、原点に戻ることを考えて乗り越えてきたとのお話がありました。

これからの夢として、状況に合わせてその時のベストを尽し、柔軟に対応しつつ信念を曲げずに作家や運営の仲間とともに進めていきたいと話を締めくくりました。

女性リーダー育成講座修了生のグループ活動報告 mimosa to mirai 63 菅原英子さん(令和元年度修了生)

女性リーダー育成講座修了生が年度を超えて立ち上げたグループで、報告会や交流会での声掛けで仲間を募り、現在は4名の修了生で活動しているとの報告がありました。今後は「防災」をキーワードに活動を埼玉県全域に内63市に広げていきたいとのことでした。

具体的にはワークショップを通じて、「防災」を主体的に考え、「防災」の知識をリフレッシュさせる情報を提供するなど、毎日の生活の中にある「防災」について普及する活動をしていきたいと話されました。

グループワーク

3グループに分かれて、簡単な自己紹介からスタートし、講義、事例を聞いて、「自分がやれること」等について考えました。

起業についての質問には、進行役の永沢さんから丁寧に回答していただき、情報を共有しました。

参加者の声

- NPO運営についての講義を拝聴して、地域との関わりの重要性のエビデンスを知ることができて良かった。

- NPOの実例の紹介は、自分がこれからを考える上でとても役立つと思える話だった。

- グループワークで初めての方と交流ができ良い経験となった。

第4回令和6年11月10日(日曜日)

講義1「困難な問題を抱える女性への支援」講師 杉田真衣さん(東京都立大学 人文社会学部 人間社会学科 准教授)

非正規で働く若いシングル女性の問題について、産業構造の転換といった背景の問題から始まり、コロナ禍による女性の困難などにも触れて話されました。

高卒女性たちが30歳になるまで行った調査報告で、個々の事例を紹介しながら、彼女たちの語りから浮かび上がったことについて詳しくお話がありました。また、2023年度に行ったアンケート調査の分析とインタビュー調査により新たに把握できた現況についての報告もありました。

そして「今、どうしたらいいか」について、いろいろな角度から分析した内容が語られました。「困難の背景は複雑で、一人一人が抱え込まされている困難は見えにくい」と締めくくられました。

女性リーダー育成講座修了生の活動報告 遠藤珠美さん(令和元年度修了生)

令和元年度修了生の遠藤さんは、NPO法人パープルネットさいたまの代表理事としてDV(ドメスティック・バイオレンス)被害の女性や子どもへの支援活動を行っており、心理教育プログラム、電話相談、Web相談、居場所事業、埼玉県の委託なども受託しているとの報告がありました。

令和元年度修了生の遠藤さんは、NPO法人パープルネットさいたまの代表理事としてDV(ドメスティック・バイオレンス)被害の女性や子どもへの支援活動を行っており、心理教育プログラム、電話相談、Web相談、居場所事業、埼玉県の委託なども受託しているとの報告がありました。

こどもへの暴力の影響についての動画を紹介し、こどもが心に大きなダメージを受けている様子について説明されました。

また、今年度は困難な問題を抱える女性への支援にも取り組み、当センター主催の「セミナー&グループ相談会~わたしが選ぶ、わたしの未来~」を受託し、10代・20代の若年女性や生きづらさを抱える女性を対象とした講座を企画しているとのことでした。受講生に対してはそれぞれが自分らしい一歩を歩んでほしいと話されました。

グループワーク

薄井コーディネータの進行で、杉田さんの講義の感想についてグループごとに話をして、意見交換を行い、学びを共有できる時間となりました。

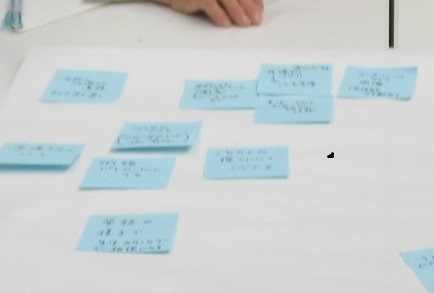

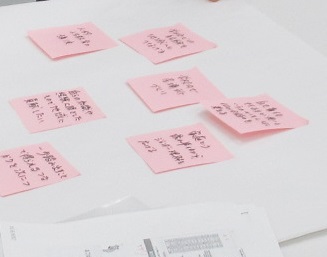

「どうしたら困難な問題を抱える女性たちの声が聞こえるようになるのか」について地域でできそうな支援を考え、付箋に思いついたことを記入しながら模造紙に貼りました。

最後はグループごとに発表して、講師の杉田さんからコメントをいただきました。

参加者の声

- 長い時間生活状況を追っている女性の事例を通して、外部から見えづらいが浮かび上がってきた課題や求められている支援をとても分かりやすく説明してもらえた。

- 講師の話が当てはまることばかりでぐさぐさ刺さった。

- 修了生の活動報告は、生の悩みをダイレクトに受け止めているので、説得力があった。話の組み立てや話術も凄くて有言実行の姿に感銘した。

第3回令和6年10月19日(土曜日)

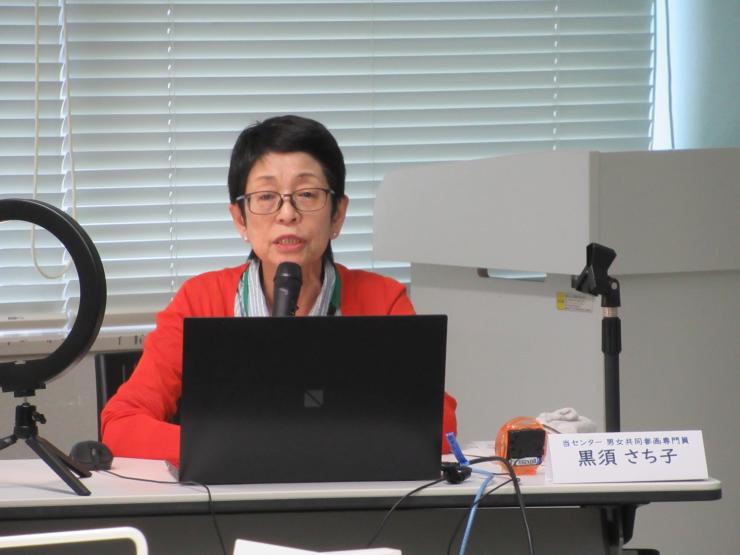

講義1「災害・防災と男女共同参画」講師 黒須さち子 当センター事業担当専門員

過去の災害時に女性が直面した様々な困難や女性と男性の被災時の困難の違い等を通して、避難所運営するために必要な男女共同参画の視点について詳しく解説しました。

防災分野における女性の参画はとても重要な課題だが、現在も意思決定の場は男性が中心で、能登半島地震におけるヒアリング調査からも女性の参画が進まない実態が見えているとの報告がありました。

女性リーダー育成講座修了生の活動報告 中村みち子さん(令和5年度修了生)

令和5年度修了生の中村さんは、現在、富士見市男女共同参画推進会議委員、ふじみ男女共同参画をすすめる会などで活動されています。

令和5年度修了生の中村さんは、現在、富士見市男女共同参画推進会議委員、ふじみ男女共同参画をすすめる会などで活動されています。

避難所のトイレ問題から防災に興味を持ち、市に防災対策についてアンケートをするなど積極的に行政にかかわっている様子を語ってくださいました。

防災士の講習受講や市への防災セミナーの提案など、自分ができることから始めて、今後も地域での活動を進めていきたいと話されました。

グループワーク

避難所運営で課題となる以下のテーマについて、どのように対応するか、3グループに分かれて意見交換しました。付箋に出たアイディアをまとめた上でグループごとに発表し、参加者全体で情報共有しました。

避難所運営で課題となる以下のテーマについて、どのように対応するか、3グループに分かれて意見交換しました。付箋に出たアイディアをまとめた上でグループごとに発表し、参加者全体で情報共有しました。

- 間仕切りの設置について

- トイレ対応について

参加者の声

- 改めて防災の意識を高める良い機会とななった。ワークを通じて知識のアップデートができた。自分の地域の対策を調べてみたい。

- 東日本大震災から約13年、能登半島地震の避難所の状況はあまり変わっていない。ジェンダーの視点からの防災の取り組みが進まないのは、どこに課題があるのだろうか。

- 修了生の活動報告がとても具体的で、私にもできそうなことも含めてエールを送りたい。皆で学び、考え、まとめる場として、グループワークはとてもよかった。

第2回令和6年9月14日(土曜日)

開講式

令和6年度女性リーダー応援講座が開講しました。

この講座は、地域等で活動できる新たな女性人材の育成、そして現に活動している方々への支援を目的としています。

[講座の特色]

- 多彩なテーマで幅広く学べます。

- 課題解決に向けて自ら考え、行動する力が身につきます。

- 新たな仲間とのネットワークづくりができます。

講義1「男女共同参画基礎講座-男女共同参画社会基本法成立から25年-」講師 薄井篤子 当センター事業コーディネータ

男女共同参画社会基本法成立までの流れに始まり、男女共同参画及びジェンダーについての話がありました。「ジェンダーの視点」とは、性差別、性別による固定的役割分担、偏見等が社会的につくられたものであることを意識していこうとする視点で、「ジェンダー平等と女性・女の子のエンパワーメント」は、SDGsの重要なテーマであること、また、DV・性暴力対策、災害対応、女性活躍推進法、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)などについても解説しました。

男女共同参画社会基本法成立までの流れに始まり、男女共同参画及びジェンダーについての話がありました。「ジェンダーの視点」とは、性差別、性別による固定的役割分担、偏見等が社会的につくられたものであることを意識していこうとする視点で、「ジェンダー平等と女性・女の子のエンパワーメント」は、SDGsの重要なテーマであること、また、DV・性暴力対策、災害対応、女性活躍推進法、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)などについても解説しました。

ジェンダーバイアスに基づく無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)について、「男性は弱音を吐いてはいけない」「女性は会議の場ではわきまえていなければ…」といった具体例を紹介し、親や教師などによる動機づけによってジェンダーのステレオタイプが生まれ、自己抑制を行ったり、ステレオタイプに合わない同性や異性を排除する傾向があると伝えました。

8月25日の第1回応援講座について、生涯未婚率の上昇や離婚の増加など時代の転換期の中で、自分に力をつけ社会構造を知る必要があるという内容であったと紹介し、リーダー応援講座参加者へのエールで締めくくりました。

講義2「埼玉県における男女共同参画の取組」講師 県人権・男女共同参画課 職員

男女共同参画社会基本法の前文から抜粋した基本理念について解説し、さらに2024年の「ジェンダーギャップ指数」が、日本は146か国中118位で、依然として「政治」と「経済」の値が低いとの報告がありました。

国の第5次男女共同参画基本計画では「~すべての女性が輝く令和の社会へ~」と題し、2030年代には誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位ある人々の性別に偏りがないような社会を目指すとしています。世界的な動きとしては、SDGsの目標の5番目に「 ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられているとの話がありました。

(3)家庭生活での役割分担は、「家事」「家計の管理」「子育て」で主として女性が行っている割合が高くなっており、「生活費の確保」は男性が担っている割合が高い状況にある。

(4)配偶者等からの暴力の被害経験は、心理的攻撃が最も多く、配偶者等から被害を受けた経験がある女性は約4人に1人となっており、すべての行為において、被害を経験した人の割合は女性が男性を上回っている。

最後に、男女共同参画はあらゆる領域にかかわる課題で、地域における男女共同参画の推進は、様々な担当、組織、団体との連携が不可欠と締めくくりました。

講義3 「女性の政策・意思決定過程への参画」講師 皆川満寿美さん(中央学院大学現代教養学部 准教授)

はじめに「参画」とは? なぜ必要不可欠なのか?なぜ「参加」ではなく「参画」なのか?いつから「参画」と言い始めたか?という問いから講義が始まりました。まず、1993年8月、赤松良子さんが文部大臣就任記者会見で発言した内容を紹介し、「参画」とは政策・方針の決定や企画立案に係わることであり、より主体的な参加姿勢を明確にするため「参加」とは区別していると話されました。

日本社会のジェンダー不平等な現状について、ジェンダーギャップ指数が令和6年6月12日付け日本経済新聞夕刊のトップ記事で報道されたことを紹介し、日本とアイスランドのスコアをグラフで比較しながら、日本は、先進国と位置付けられながら、国際的な男女平等度のランキングでは極めて低いところに位置しているとの指摘がありました。

「なぜ、法曹に女性が少ないとよくないのか?」という点について、夫婦同氏訴訟を例にとり、具体的なお話がありました。2015年12月16日に行われた最初の最高裁判決では判事15人のうち10人が合憲と判断したこと、その際に合憲と判断した判事と違憲と判断した判事へのインタビュー、また、NHKドラマ「虎に翼」での場面にも触れながら、夫婦間の姓について参加者と考察しました。参加者から女性の最高裁判事の人数について質問があり、「一人もいない時期があった」との回答でした。

また、医師についても、東京医大入試「女性差別」の新聞記事を取り上げ、なぜ女性の医師が増えないのかについての話や、つわりの原因が2023年に発見されたとの話もありました。

「トップを取ると何ができるか」の切り口については、埼玉県庁で知事が主導して進めている「ジェンダー主流化」を例として紹介されました。昨年度はJICAから助言を受けながら5つの分野で「ジェンダー主流化事業点検」を試行し、今年度から全庁展開していること、With You さいたまが県内の市町村や企業向けにセミナーを開催しているとのお話がありました。

最後に、今年から施行された「困難な問題を抱える女性に関する法律」に触れ、「つなぐ支援、つながり寄り添い続ける」をめざすには、関係機関と協同する民間団体や支援者が必要で、地域のいろいろなところに「入口」=「サードプレイス的な場所」があると良いと締めくくりました。

女性リーダー育成講座修了生の活動報告 岡本美保さん(令和5年度修了生)

令和5年度修了生の岡本さんは、現在、川口市男女共同参画推進委員・川口市男女共同参画情報紙編集委員として活動されています。

令和5年度修了生の岡本さんは、現在、川口市男女共同参画推進委員・川口市男女共同参画情報紙編集委員として活動されています。

今回の報告で、応募した動機や市民委員としての活動の様子を詳細に語ってくださいました。

情報紙編集委員として情報紙の企画や取材・編集を行うとともに、男女共同参画推進委員として、市の「DV対策基本計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画」や「行政委員会・附属機関等の女性登用の現状について」の審議にも参加しているとのこと。

市民委員としての活動を通じて、自分の住む街をより良くしていきたいとの思いを話されました。

グループワーク

参加者が3つのグループに分かれて、「講義や活動事例報告を聞いた上で、どのように感じたか」、「今より女性が職場や社会で意思決定や企画立案の場に参画していくにはどうしたらいいか」、「女性活躍の実現に向けて不足しているもの・阻害しているものは何か」を考え、意見交換しました。

参加者が3つのグループに分かれて、「講義や活動事例報告を聞いた上で、どのように感じたか」、「今より女性が職場や社会で意思決定や企画立案の場に参画していくにはどうしたらいいか」、「女性活躍の実現に向けて不足しているもの・阻害しているものは何か」を考え、意見交換しました。

付箋紙に思いついたことを書きながら、模造紙に貼って班ごとの意見をまとめました。最後に、それぞれの意見を発表して共有しました。

参加者の声

- グループワークがとてもよかった。いろいろな人と話してみたい。生きやすい世の中になるために、私ができることを探してみたい。

- 男女共同参画の基本的な概念からジェンダー主流化とは何か、県の取組も含め、新たに学ぶことの多い講座でした。現在、市の人権男女共同参画の市民の会のメンバーで県の方針などを基に地元の実態や課題を探っていきながら、昨年に引き続き出来る事を積み重ねていこうと思えた。

- 皆川先生の話はとても分かりやすく興味をそそる内容でした。何が自分にできるのか少し考えさせられました。

関連リンク

お問い合わせ