ページ番号:243169

掲載日:2025年3月12日

ここから本文です。

有毒植物や毒きのこに注意しましょう

有毒植物や毒きのこによる食中毒が発生しています。

食中毒を防ぐために、食用と確実に判断できない植物やきのこは、採ったり、売ったり、あげたり、食べたりしないようにしましょう。

また、家庭菜園や畑などで野菜と観賞用植物を一緒に栽培するのはやめましょう。

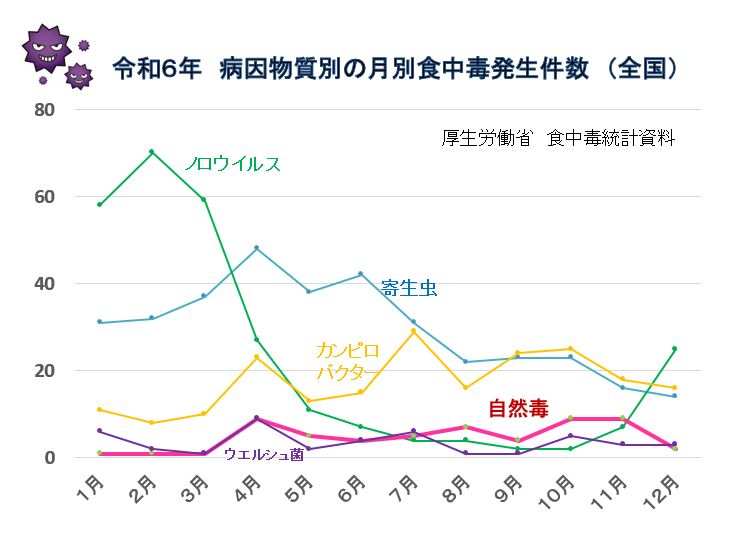

有毒植物や毒きのこによる食中毒の発生状況

厚生労働省の食中毒統計資料によると、令和6年に自然毒による食中毒は57件発生しており、そのうち、有毒植物や毒きのこによる植物性自然毒による食中毒は41件となっています。

植物性自然毒による食中毒は、野草やきのこを採取する機会の多い春と秋に多く発生する傾向があります。

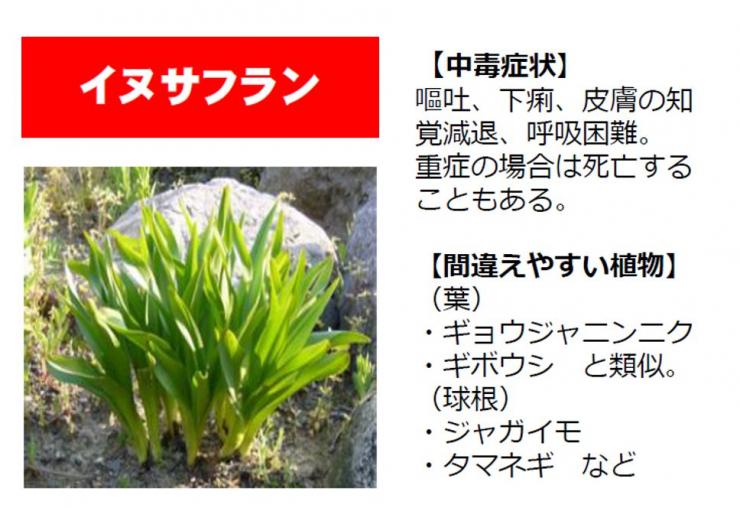

令和6年はドクツルタケを食べて1人が亡くなったほか、ギョウジャニンニクと似ているイヌサフランを食べた2人が亡くなっています。

食中毒が多い有毒植物

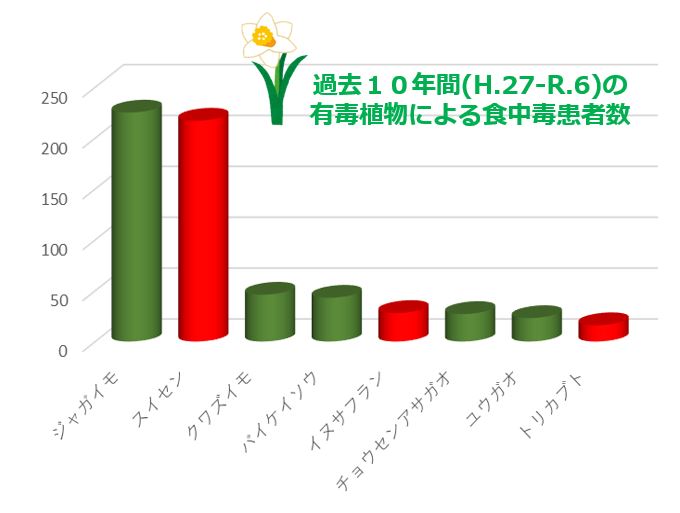

厚生労働省の食中毒統計資料に基づいて、平成27年から令和6年の10年間に発生した食中毒のうち、有毒植物が原因の食中毒についてご紹介します。

有毒植物別 食中毒発生件数

過去10年間に有毒植物による食中毒は211件発生しており、693人が中毒症状を発症しています。

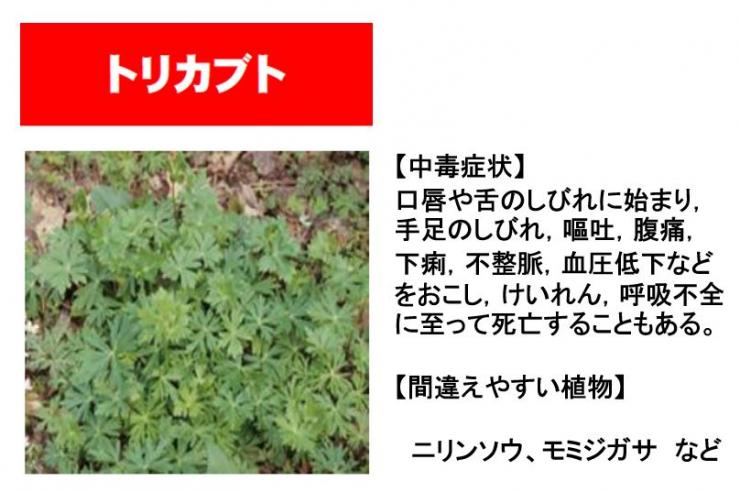

そのうち19人が亡くなっており、原因となった植物はイヌサフランが15人、グロリオサが2人、スイセンとトリカブトが各1人となっています。

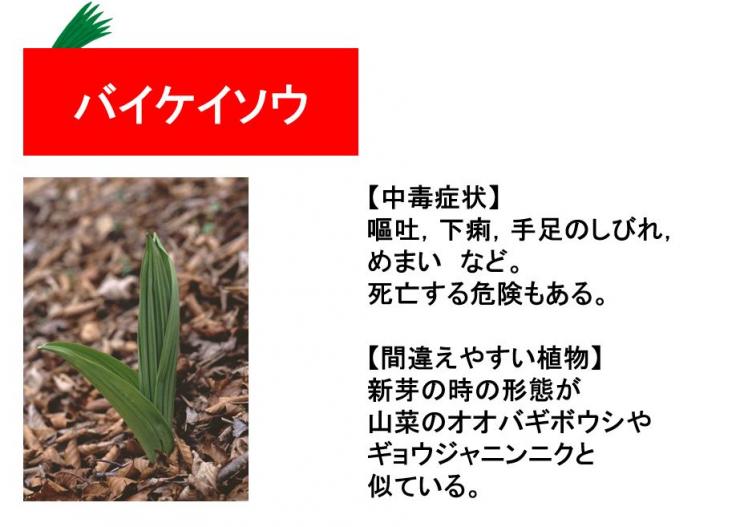

発生件数が最も多いのが、スイセンによるもので69件、以降バイケイソウとイヌサフランが各21件と続いています。

患者数では、ジャガイモによる食中毒の患者数が225人と、発生件数で5位(13件)にもかかわらず、トップとなっています。

ジャガイモによる食中毒は学校などで発生するケースが多いことから、児童などが栽培したものを調理して食べる際に、有毒部分を食べてしまったケースが多いものと考えられます。

2位はスイセンの217人で、ニラと間違えて葉が食べられるケースが多くなっています。

(赤い棒グラフは死亡事例があったものです。)

主な有毒植物の特徴

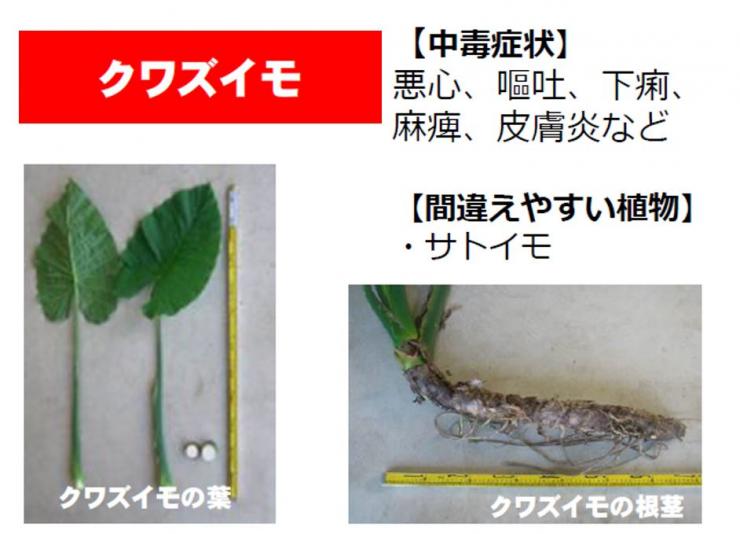

(写真出典:厚生労働省ホームページ)

|

ニラの葉には特有の臭いがありますが、スイセンの葉に臭いはありません。 |

|

|

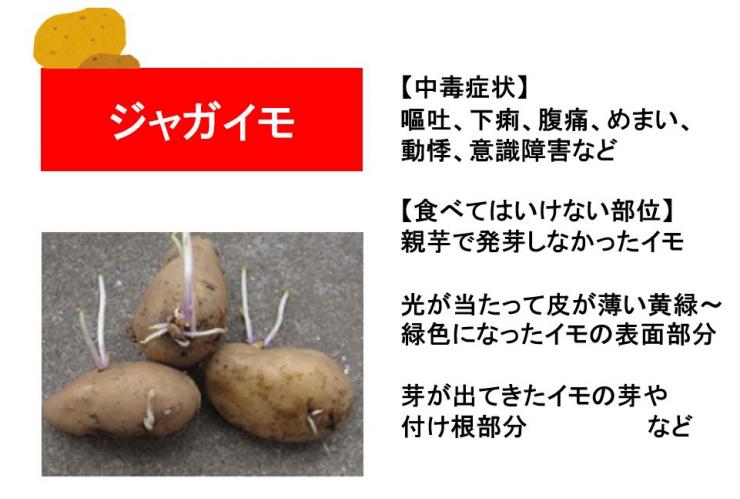

ジャガイモの芽の部分や緑色になった部分には、 天然毒素のソラニンやチャコニンが多く含まれています。 |

|

|

|

|

|

|

|

食中毒事故が多い毒きのこ

厚生労働省の食中毒統計資料に基づいて、平成27年から令和6年の10年間に発生した食中毒のうち、毒きのこが原因の食中毒についてご紹介します。

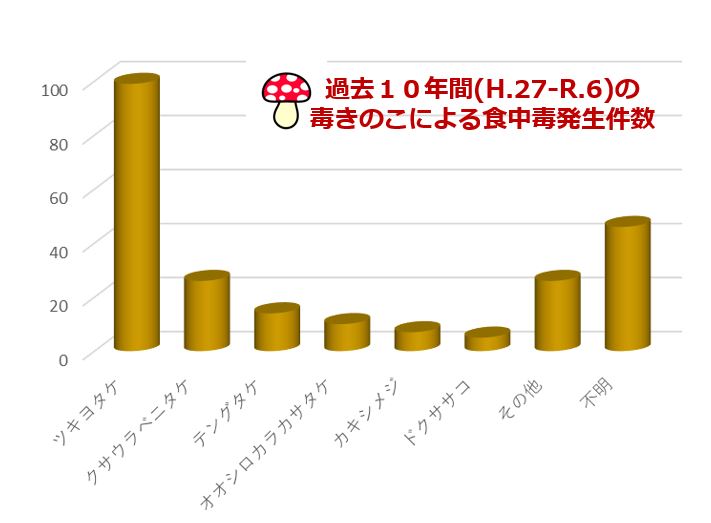

毒きのこ別 食中毒発生件数

過去10年間に毒きのこによる食中毒は233件発生しており、591人が中毒症状を発症しています。

過去10年間に毒きのこによる食中毒は233件発生しており、591人が中毒症状を発症しています。

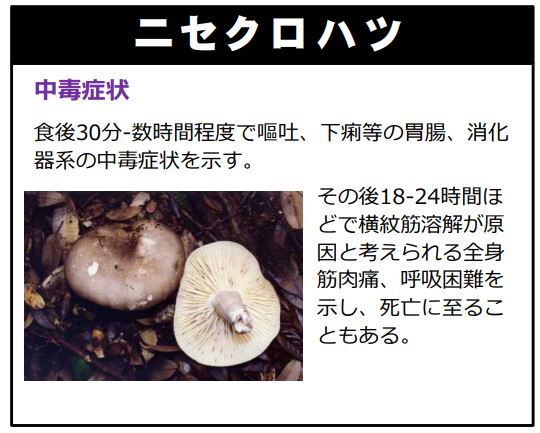

そのうち3人が亡くなっており、1人はニセクロハツを、2人はドクツルタケを食べたことが確認されています。

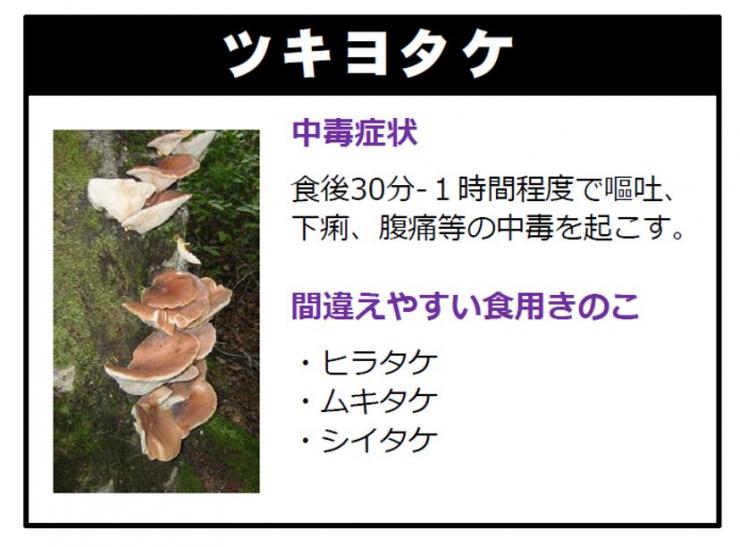

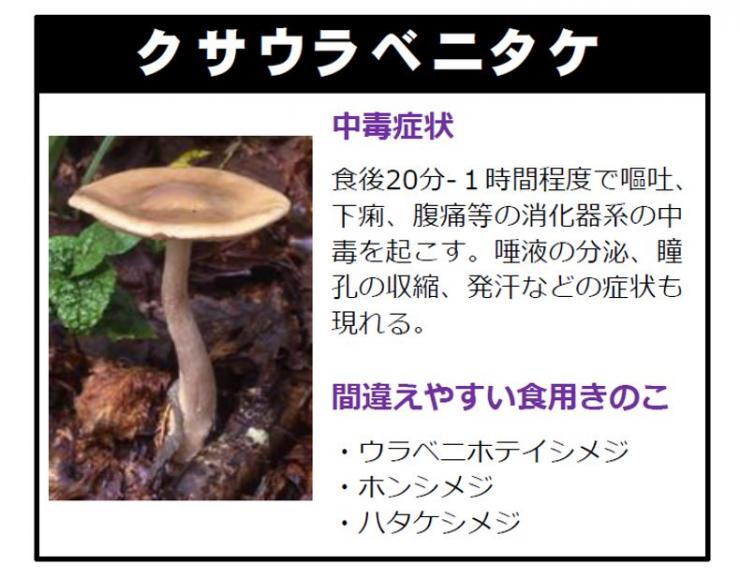

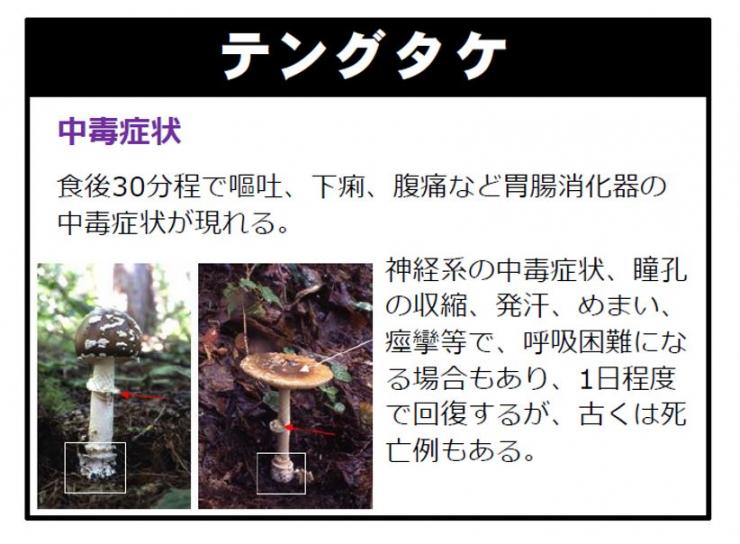

食中毒が最も多いのが、ツキヨタケによるもので99件(266人)、以降クサウラベニタケによるものが26件(80人)、テングタケによるものが14件(20人)と続いています。

主な毒きのこの特徴

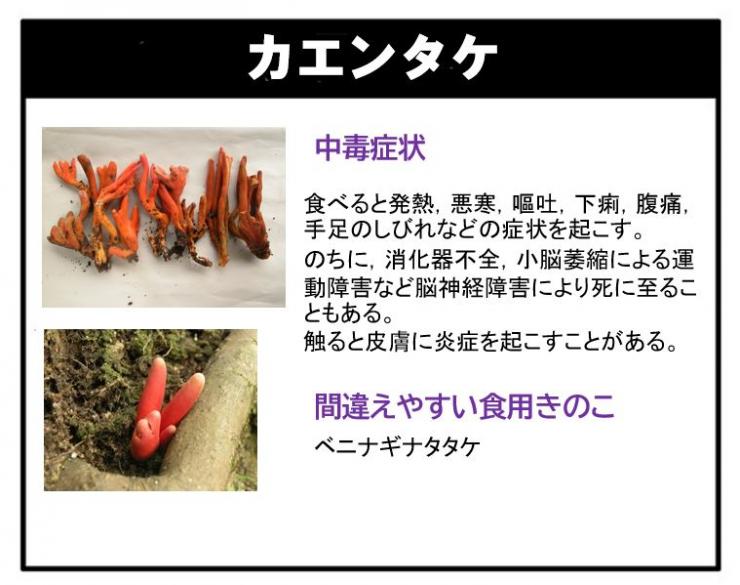

こちらでは、食中毒の発生件数が多いきのこに加えて、毒性が強く、触るだけで皮膚に炎症を起こすカエンタケや死亡例のあった ニセクロハツついてもご紹介しています。 (写真出典:厚生労働省ホームページ)

|

|

|

|

|

もしも食べてしまったら

応急措置として、指を口の中に深く入れ、食べたものを全部吐き出し、

早急に医師の診察を受けましょう。