ページ番号:263419

掲載日:2025年1月31日

ここから本文です。

第267回簡易アンケート「手話及びヘルプマークの認知度に関するアンケート」結果を公表しました

1.調査の概要

(1)調査形態

- 調査時期:令和6年12月12日(木曜日)~12月18日(水曜日)

- 調査方法:インターネット(アンケート専用フォームへの入力)による回答

- 対象者:県政サポーター(3,697人)

- 回収率:68.9%(回収数2,546人)

- 回答者の属性:(百分率表示は、小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計は、100%にならない場合がある。)

回答者の属性

|

人数(人) |

比率(%) |

|

|

全体 |

2,546 |

100.0 |

|

人数(人) |

比率(%) |

|

|

16~19歳 |

12 |

0.5 |

|

20~29歳 |

89 |

3.5 |

|

30~39歳 |

269 |

10.6 |

|

40~49歳 |

458 |

18.0 |

|

50~59歳 |

722 |

28.4 |

|

60~69歳 |

507 |

19.9 |

|

70歳以上 |

489 |

19.2 |

|

人数(人) |

比率(%) |

|

|

個人事業主・会社経営者(役員) |

251 |

9.9 |

|

家族従業(家業手伝い) |

12 |

0.5 |

|

勤め(全日) |

974 |

38.3 |

|

勤め(パートタイム・アルバイト) |

439 |

17.2 |

|

専業主婦・主夫 |

354 |

13.9 |

|

学生 |

45 |

1.8 |

|

その他、無職 |

471 |

18.5 |

|

人数(人) |

比率(%) |

|

|

男性 |

1,339 |

54.1 |

|

女性 |

1,098 |

44.4 |

|

回答なし |

38 |

1.5 |

(2)調査結果の見方

- 設問中の( )内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率(%)です。

- グラフの中で「n」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、回答比率は「n」を基数として算出しています。

- 回答比率(%)は小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全体またはカテゴリーを小計した数値が、100%にならないことがあります。

- 複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100%を超える場合があります。

2.調査の目的

埼玉県では、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しながら、地域の中で共に手を取り合って暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、様々な取組を実施しています。その中で、県民の障害のある方に対する理解を深める目的で、手話やヘルプマークの普及の取組を実施しています。

手話は、聴覚障害のある方との意思疎通を図るため、手指の動きや表情などを使って考えや気持ちを表現する言語です。

また、ヘルプマークとは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲に配慮を必要としていることを示すマークです。

今回、県政サポーターの皆さまに、手話やヘルプマークの認知状況についてご意見を伺い、今後の参考とさせていただくため、アンケートを実施しました。

アンケート結果は、今後の事業の実施において参考とさせていただきます。

担当課

福祉部 障害者福祉推進課

(手話に関すること)総務・計画・団体担当Tel:048-830-3310(E-mail:a3310-01@pref.saitama.lg.jp)

(ヘルプマークに関すること)社会参加推進・芸術文化担当Tel:048-830-3309(E-mail:a3310-06@pref.saitama.lg.jp)

3.調査結果

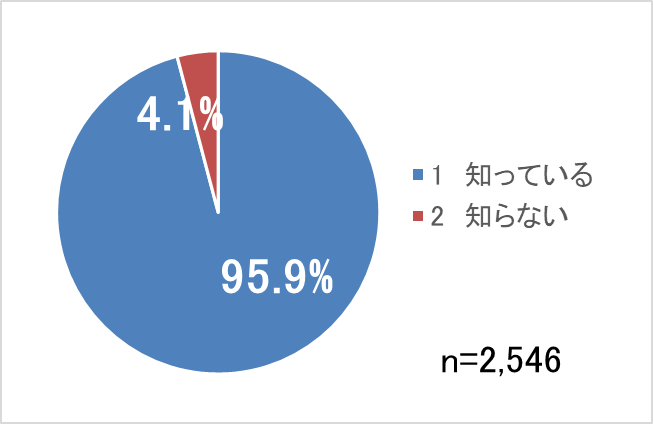

手話の認知度

→「知っている」が9割半ば(95.9%)

質問1 あなたは手話というコミュニケーションを知っていますか。

手話の認知度について尋ねたところ、「知っている」が9割半ば(95.9%)であった。

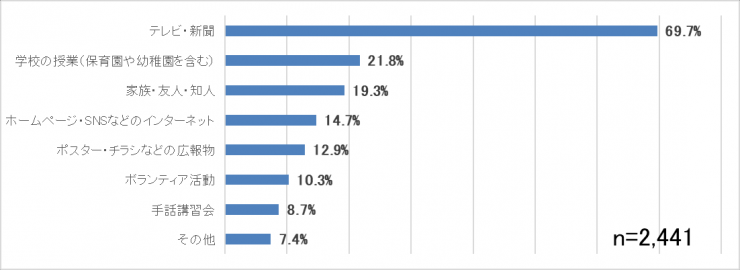

手話との接点

→「テレビ・新聞」が7割弱(69.7%)

質問2 (質問1で「知っている」と答えた方にお伺いします。)手話を知ったきっかけは何ですか。(あてはまるものすべて)

手話との接点について尋ねたところ、「テレビ・新聞」が最も多く7割弱(69.7%)であった。

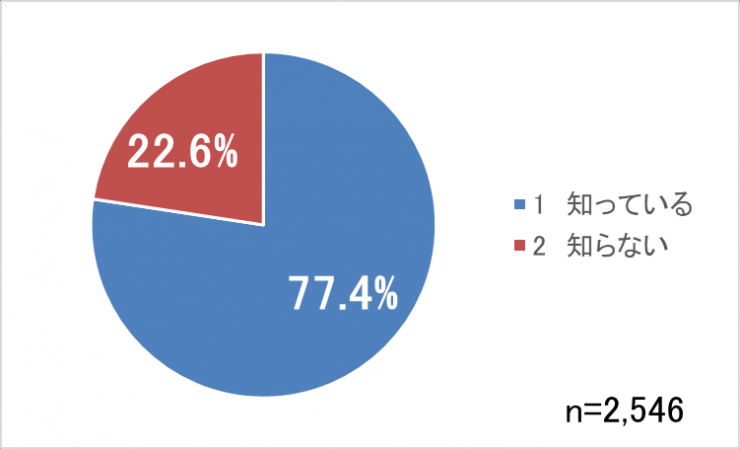

手話が言語であることの理解度

→「知っている」が7割半ば超(77.4%)

質問3 手話は、聴覚障害のある方との意思疎通を図るため、手指の動きや表情などを使って考えや気持ちを表現する言語です。手話は言語であることを知っていましたか。※埼玉県では平成28年に「埼玉県手話言語条例」を制定し、手話が言語であることの理解促進に努めています。

手話が言語であることを知っているかを尋ねたところ、「知っている」が7割半ば超(77.4%)であった。

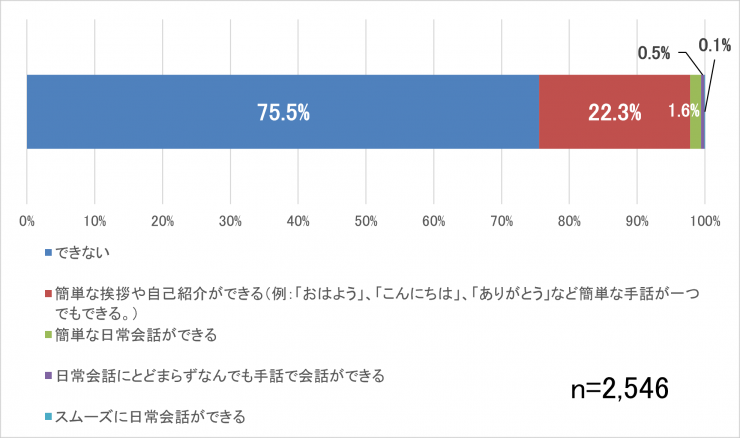

手話の実践

→「できない」が7割半ば(75.5%)

質問4 手話で会話できますか。

手話の実践について尋ねたところ、「できない」が7割半ば(75.5%)であった。

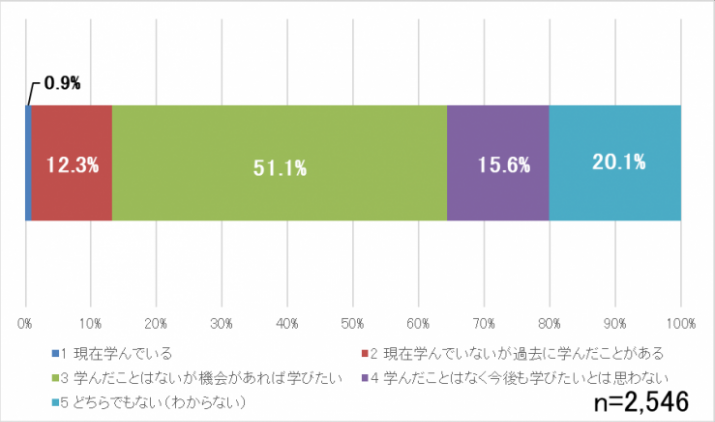

手話への関心

→「学んだことはないが、機会があれば学びたい」が5割強(51.1%)

質問5 手話を学びたいと思いますか。

手話への関心について尋ねたところ、「現在学んでいる」(0.9%)と「現在学んでいないが、過去に学んだことがある」(12.3%)、「学んだことはないが、機会があれば学びたい」(51.1%)で、合計6割半ば(64.3%)であった。

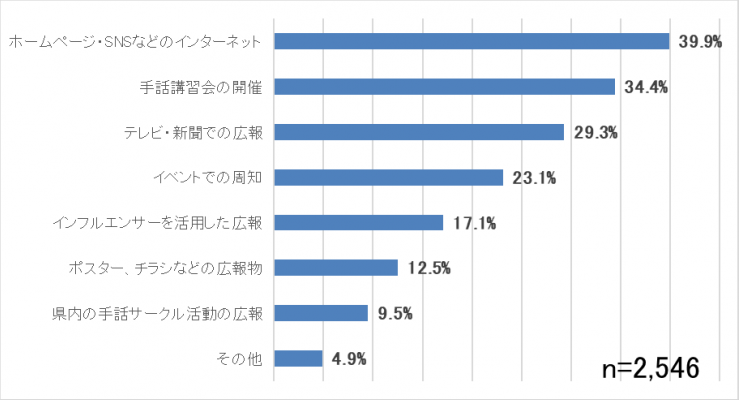

手話の普及方法

→「ホームページ・SNSなどのインターネット」が4割弱(39.9%)

質問6 簡単な手話での挨拶の仕方を、広く県民の方に知っていただくために、どのような方法が効果的だと思いますか。(あてはまるもの2つまで)

手話の普及方法について尋ねたところ、「ホームページ・SNSなどのインターネット」が最も多く4割弱(39.9%)であった。次いで、「手話講習会の開催」が3割半ば(34.4%)であった。

自由意見

質問7 手話普及に関するご意見などありましたら、自由にお書きください。

〈主なご意見〉

・義務教育の中で手話の基本を学ぶことが効果的だと思う。

・講習会で実際に障害のある人と手話で話してみたい。前に習ったが、勉強だけで終わってしまったので、本当に通じるかわからない。

・簡単な手話をどこでも覚えられるような工夫があれば良いと思います。例えば、スーパーのレジで「ありがとう」など普段から目につく場所に掲示するなど。

・2025デフリンピックの機会を有効活用し広めたい。簡単な挨拶や指文字からでもよいと思う。

・手話の講習会がアーカイブ付きのオンラインで受講できるといいと思う。無料だとありがたい。

・手話に接する機会がないので、ショッピングモールなどでイベントをやってみたらどうかと思う。

・聴覚障がいへの理解を深めるためにも、「聴覚障がい者全員が手話を使うわけではない」ということの周知が必要だと思う。

・手話を普及させるには、手話を学ぶことが必要な条件にならないと難しいと思う。ひとりで手話を学んでも、具体的に手話を行う相手がいなければモチベーションが上がらず、学ぶことをやめるだろう。何のために手話を学ぶのかという目的がはっきりしないと普及は難しいと思う。

・SNSなどで、1日ひとつなど手話をアップして欲しい。本ではうまくイメージできなかったり、手の動きが分からないところがあるので写真やリールなどで知りたい。

・あいさつ、感謝など簡単なものから使えるといいと思う。

※上記を含め、計554件の貴重なご意見をいただきました。アンケートへのご協力ありがとうございました。

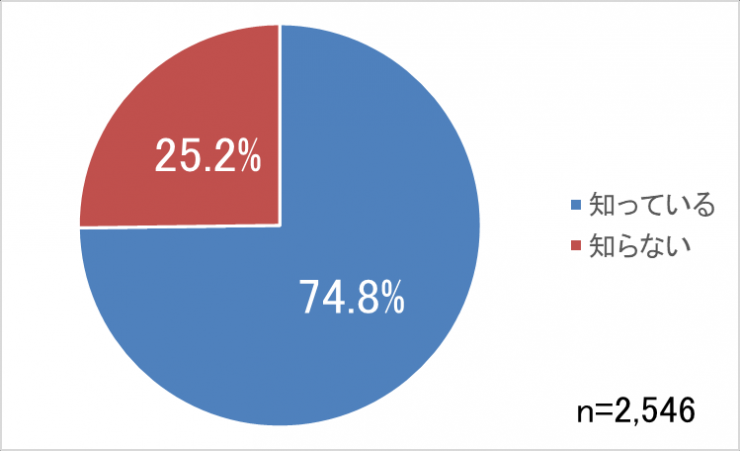

ヘルプマークの認知度

→「知っている」が7割半ば(74.8%)

質問8 ヘルプマークを知っていますか。※「ヘルプマーク」を詳しくお知りになりたい方は、こちらから。

●ヘルプマークを知っていますか(リンク先:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/helpmark.html)

ヘルプマークを知っているかどうか尋ねたところ、「知っている」が7割半ば(74.8%)であった。

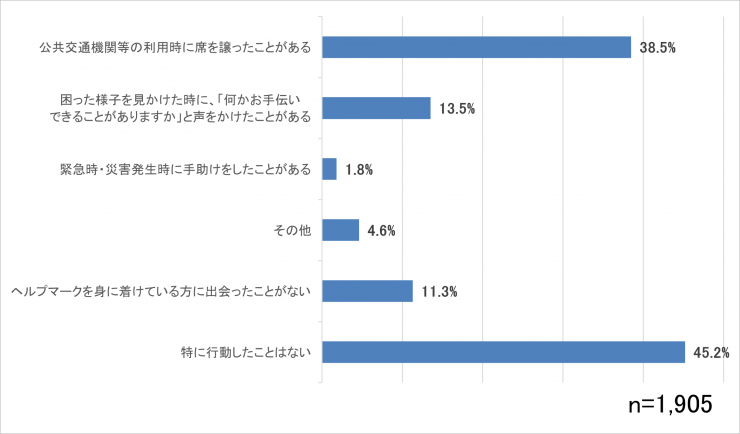

ヘルプマークを身に着けている方への援助や配慮の経験

→「特に行動したことはない」が4割半ば(45.2%)、「公共交通機関等の利用時に席を譲ったことがある」が4割弱(38.5%)

質問9(質問8で「知っている」と答えた方にお伺いします。)ヘルプマークを身に着けている方に、援助や配慮をしたことがありますか。また、それはどのような支援ですか。(あてはまるものすべて)

ヘルプマークを身に着けている方に援助や配慮をしたことがあるか尋ねたところ、「特に行動したことはない」が4割半ば(45.2%)で、「公共交通機関等の利用時に席を譲ったことがある」が4割弱(38.5%)であった。

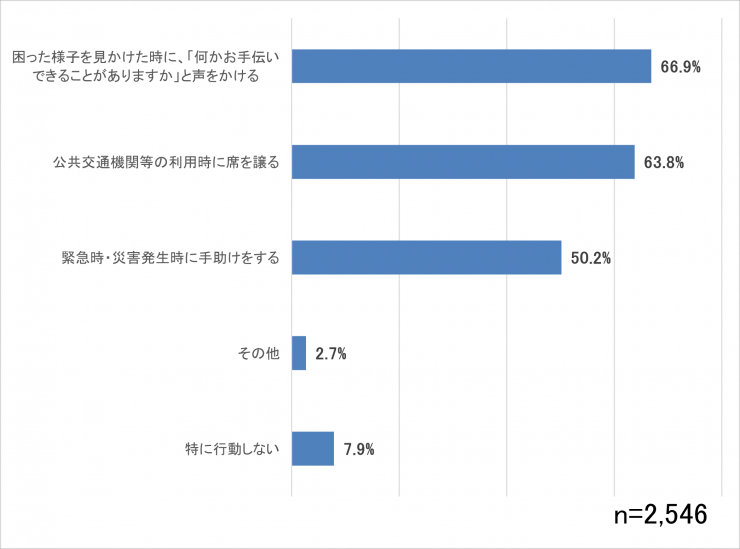

ヘルプマークを身に着けている方に対してできる援助や配慮

→「困った様子を見かけた時に、「何かお手伝いできることがありますか」と声をかける」が6割半ば超(66.9%)、「公共交通機関等の利用時に席を譲る」が6割強(63.8%)

質問10 今後、ヘルプマークを身に着けている方を見かけたら、どのように行動したいと思いますか。(あてはまるものすべて)

今後、ヘルプマークを身に着けている方を見かけたら、どのように行動したいか尋ねたところ、「困った様子を見かけた時に、「何かお手伝いできることがありますか」と声をかける」が最も多く、6割半ば強(66.9%)であった。次いで、「公共交通機関等の利用時に席を譲る」が6割強(63.8%)であった。

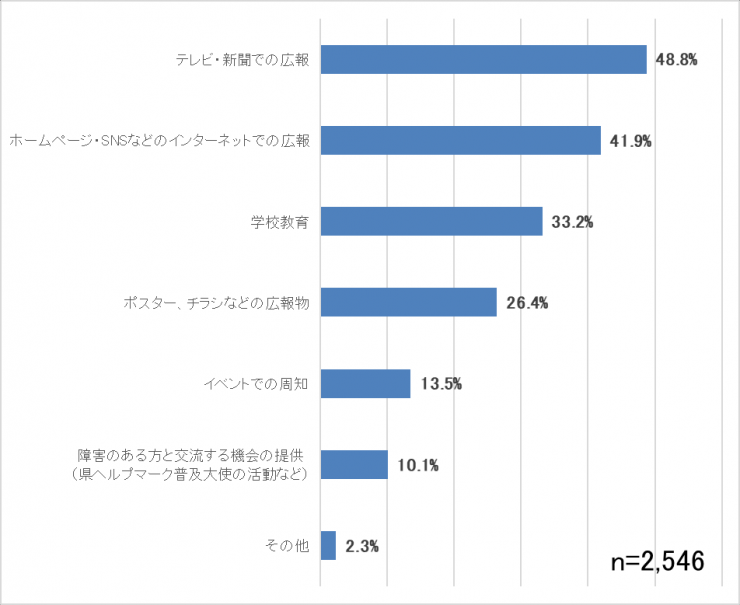

ヘルプマーク普及の方法

→「テレビ・新聞での広報」で5割弱(48.8%)、「ホームページ・SNSなどのインターネットでの広報」で4割強(41.9%)

質問11 今後、ヘルプマークを身に着けている方を見かけたら、どのように行動したいと思いますか。(あてはまるものすべて)

ヘルプマークの普及方法について尋ねたところ、「テレビ・新聞での広報」が最も多く、5割弱(48.8%)であった。次いで、「ホームページ・SNSなどのインターネットでの広報」が4割強(41.9%)であった。

自由意見

質問12 ヘルプマークに対して期待することやご意見、ご要望などありましたら、自由にお書きください。

〈主なご意見〉

・まだまだ普及していないので、県民全体に広めてほしい。

・ヘルブマークがどういうものか知らなかったので、今後機会があれば勉強したいと思う。

・外観からではわからない障害が有る場合に役立つマークだと思います。

・結構普及してきて認知度が高まっているように思います。

・自分が身につけていて、電車内で何度も助けてもらって良かった。

・ヘルプマークにも個々によって違うので、どうして欲しいのかよくわからない。よほどの緊急時以外はとくに声掛け等はしづらい。

・ヘルプマークを悪用する人がいるので、誰でも簡単に手に入らないようにした方がいいと思います。妊婦のマタニティーマークとは違って、一見してわからない障害を持っている人もいることを考えると、それを悪用する人が出てきます。

・ヘルプマークの人に席を譲らない人を、公共交通機関でよく見かける。ヘルプマークの意味をしっかりとPRすべきと考える。

・一概に「ヘルプマーク」と言っても、外側の障害・病気なのか内側の障害・病気なのかまでは一目でわからないため、本当に声をかけていいのか判断に困ることがあります(特性により知らない人から声をかけてほしくない場合もあるため)。プライバシーの問題はあると思いますが、障害や病気によって色で判別できたらいいなと思いました。

・若い世代は学校などで周知されて認識しているがヘルプマークができる以前の世代への理解が薄いと感じます。

・どこまでお手伝いして良いか、わからないときがありました。

※上記を含め、計538件の貴重なご意見をいただきました。アンケートへのご協力ありがとうございました。